もう我慢しない!『嫌われる勇気』をZ世代なりに解釈したら、人間関係が驚くほど楽になった話

インスタの「いいね」数で一日の気分が決まってた私

こんにちは、フリーライターの森田です。突然ですが、皆さんはこんな経験ありませんか?

インスタに投稿した写真の「いいね」が思ったより少なくて、なんとなく一日中モヤモヤしてしまう。職場の飲み会の誘いを断りたいのに、「感じ悪い人と思われるかも」と心配で結局参加してしまう。友達が昇進したり恋人ができたりすると、素直に喜べない自分がいる…。

実は私、フリーライターになる前の出版社時代から、こういう「他人の目を気にしすぎる」性格にずっと悩んでいたんです。でも、ある一冊の本に出会って、その考え方がガラリと変わったんですよね。

その本が、今日ご紹介する『嫌われる勇気』です。

『嫌われる勇気』って何?10年前のベストセラーを今読む理由

『嫌われる勇気』は、岸見一郎さんと古賀史健さんが書いたアドラー心理学の入門書です。2013年に出版されて、当時もめちゃくちゃ話題になったので、「今さら?」と思う方もいるかもしれません。

でも実は、この本が伝えるメッセージって、SNSが当たり前になった今の私たちにこそ、すごく響くものがあるんです。

というのも、SHIBUYA109 lab.の2024年調査「Z世代の承認欲求に関する意識調査」によると、Z世代の承認欲求の自己採点は平均41.2点(100点満点中)で、SNSで褒められても満たされないという回答が多数を占めています。また、ビッグローブの「あしたメディア」による若年層調査では、Z世代の6割以上が「他人に認められたい」気持ちを持つ一方で、8割以上が「他人に迷惑をかけないよう意識している」という複雑な心理状態が明らかになっています。

つまり、私たちZ世代って、めちゃくちゃ「他人にどう思われるか」を気にして生きてるってことなんです。

アドラー心理学の核心:「これは誰の課題?」

『嫌われる勇気』で一番印象的だったのが、「課題の分離」という考え方でした。簡単に言うと、「これは自分の課題?それとも相手の課題?」を常に意識するということです。

例えば、インスタに投稿した写真に「いいね」がつかない時。従来の私は「みんな私の投稿をつまらないと思ってる」「フォロワー減るかも」って落ち込んでいました。

でも、アドラー心理学的に考えると、「いいね」を押すかどうかは相手の課題なんです。私の課題は、自分が納得できる投稿をすることだけ。相手がどう反応するかは、相手が決めることなんですよね。

これに気づいた時、本当に目からウロコでした。

私の体験談:フリーライター転身時の周囲の反対

実際に私がこの考え方を実践したのは、出版社を辞めてフリーライターになると決めた時でした。

特に、新卒からお世話になっていた出版社の先輩からは、「美優のためを思って言うけど、フリーは甘くないよ。せっかく築いたキャリアを捨てるなんてもったいない」と真剣な顔で引き止められました。親からも「お願いだから安定した会社にいてちょうだい」と電話口で泣かれそうになったり…。以前の私なら、そういう意見に右往左往して、もしかしたら転職を諦めていたかもしれません。

でも、『嫌われる勇気』を読んだ後だった私は、こう考えることができたんです:

- 私の課題: 自分らしい働き方を見つけること

- 周りの人の課題: 私の選択をどう思うか

「私が幸せになるかどうかは私が決めること。周りの人がどう思うかは、周りの人が決めること」

この切り分けができるようになってから、本当に楽になりました。もちろん、アドバイスは聞くけれど、最終的な判断は自分でする。そんな風に考えられるようになったんです。

SNS時代の「承認欲求」問題を科学的に考える

ところで、なぜ私たちはこんなにも「他人にどう思われるか」を気にしてしまうのでしょうか?

理化学研究所の2024年研究「ソーシャルメディアが精神的健康に与える影響を解明」によると、一対多のオンラインコミュニケーション(SNS閲覧)は孤独感を増加させ(統計的効果量=0.026、p<0.05)、一対一のオンラインコミュニケーション(個別メッセージ)は幸福感を高める(統計的効果量=0.040、p<0.001)という結果が出ています。つまり、一方的に他人の投稿を見るだけの行為は、実は私たちの精神的健康にマイナスの影響を与えているということなんです。

また、バース大学の2022年研究では、1週間のSNS中断でウェルビーイングが向上(平均差4.9、95%信頼区間3.0-6.8)し、抑うつ(平均差-2.2)や不安(平均差-1.7)が減少したという結果も報告されています。

これらの研究結果を見ると、SNSとの健全な付き合い方を考えることって、本当に大切なんだなと実感します。

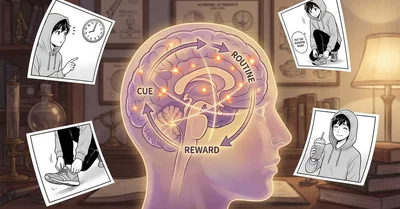

Z世代向け実践法1:デジタル課題分離術

私が実際にやっているのは、「デジタル課題分離術」と勝手に名付けている方法です。

SNSとの付き合い方

- 投稿内容は自分の課題、反応は相手の課題

- 投稿する前に「なぜこれをシェアするのか?」を3秒考える

- 他人の投稿を見て落ち込んだら、即座にアプリを閉じる

実践例:カフェでの気づき

この間、友達とお気に入りのカフェに行った時のことです。友達が「最近、インスタのストーリーズに反応してくれる人が少なくて、みんな私に興味ないのかな」って相談してくれたんですね。

そこで私は、アドラー心理学の「課題の分離」について話してみました。「ストーリーズに反応するかどうかは、見る人の気分やタイミング次第。あなたが素敵だと思って投稿することの方が大事じゃない?」って。

友達は「確かに!私も忙しい時は見るだけで終わっちゃうことあるもんね」って納得してくれました。こうやって、身近な人との会話でも、アドラー心理学の考え方って役立つんだなと感じています。

Z世代向け実践法2:職場での「断る勇気」

職場での人間関係も、アドラー心理学を応用すると楽になります。

厚生労働省の「令和5年若年者雇用実態調査」(2024年9月25日公表)によると、若年正社員の転職希望者は31.2%(前回調査から3.6ポイント増)で、転職希望理由の1位は「賃金条件が良い会社で働きたい」(59.9%)、2位は「労働時間・休日・休暇条件が良い会社で働きたい」(50.0%)となっています。つまり、多くの若者が職場でのワークライフバランスに悩んでいるということです。

私の失敗談:出版社時代の「断れない病」

出版社で働いていた頃の私は、典型的な「断れない人」でした。定時後の飲み会、土日の急な仕事、理不尽な残業…全部「NO」と言えなくて、いつも疲れ切っていました。

「断ったら嫌われるかも」「やる気がないと思われるかも」という恐怖心が強すぎて、自分のキャパシティを超えても「大丈夫です!」って言っちゃってたんです。

アドラー流「断り方」の実践

でも、『嫌われる勇気』を読んで、「断ること」への考え方が変わりました。

- 私の課題: 自分の時間とエネルギーを適切に管理すること

- 相手の課題: 私の返答をどう受け取るか

「すみません、今日は体調管理のために早く帰らせていただきます」 「申し訳ないのですが、週末は家族との時間を大切にしたいので…」

こんな風に、理由を添えて丁寧に断るようになりました。最初はドキドキしたけれど、意外と周りの反応は悪くなかったんです。むしろ、「ちゃんと自分の意見を言えるしっかりした人」という評価をもらったこともありました。

恋愛・友人関係でも使える「水平な関係」の築き方

恋愛や友人関係でも、アドラー心理学はめちゃくちゃ役立ちます。特に印象的だったのが、「上下関係ではなく水平な関係を築く」という考え方です。

Netflix韓国ドラマから学んだこと

私、韓国ドラマが大好きでよく見るんですが(最近は『愛の不時着』を再視聴中です笑)、健全な恋愛関係のカップルって、お互いを対等に尊重し合ってるんですよね。

一方が相手を変えようとしたり、相手の機嫌を必要以上に気にしたりしない。それぞれが自分の人生を大切にしながら、お互いを支え合っている。

これって、まさにアドラー心理学の「水平な関係」そのものなんです。

K-POPファンとしての学び

あと、私はK-POPも大好きなんですが(推しはBTSのジミンです💜)、ファン活動を通じても課題分離の大切さを実感しています。

以前は、推しに対するネガティブなコメントを見つけると、すごく落ち込んだり怒ったりしていました。でも今は「推しの価値を決めるのは私自身。他人がどう思うかは他人の課題」と考えられるようになりました。

推し活も、もっと純粋に楽しめるようになったんです。

注意!「課題の分離」は”冷たい人”になるための言い訳じゃない

ここで一つだけ、私が気をつけていることをお話しさせてください。『課題の分離』は、相手を突き放したり、自分の意見を一方的に押し通したりするための魔法の言葉ではありません。

以前、職場の同僚が悩んでいるのを見て、『それはあなたの課題だから』と心の中で線を引いてしまい、後から『もっと寄り添うべきだったかな』と自己嫌悪に陥ったことがあります。

大切なのは、課題を分離した上で、相手に共感し、協力できることは何かを考えること。『断る』という自分の課題をクリアにしつつも、『あなたの状況は理解しているよ』というメッセージを伝える。このバランスが、温かい人間関係を保つ秘訣なのだと、今では考えています。

アドラー心理学って、決して人を孤立させるための理論じゃないんです。むしろ、健全な境界線を保ちながら、より深い信頼関係を築くためのツールなんですよね。

実践のためのチェックリスト

最後に、私が普段使っている「アドラー心理学実践チェックリスト」をシェアしますね。

デイリーチェック

- 今日悩んだことは「自分の課題」か「相手の課題」か分けて考えた

- SNSを見て落ち込んだ時、すぐにアプリを閉じた

- 誰かに「NO」を言う必要があった時、適切に断れた

- 他人と比較する気持ちが生まれた時、「自分は自分」と思い直せた

ウィークリーチェック

- 一週間で「他人の期待」ではなく「自分の価値観」で行動できた回数は?

- ストレスを感じた人間関係で、課題分離を実践できたか?

- 自分らしく過ごせた時間はどれくらいあったか?

マインドフルネスの実践は、ストレスや不安の軽減、幸福感の向上に効果があることが多くの研究で示されています。日々の振り返りを通じて自分の感情を客観的に見つめることって、本当に大切なんですね。

完璧を求めなくていい、60%で充分

ここまで読んでくださった方の中には、「理屈は分かるけど、実践するのは難しそう」と思う方もいるかもしれません。

でも大丈夫です。私だって、毎日完璧にアドラー心理学を実践できているわけじゃありません。今でもインスタの「いいね」数が気になることがあるし、断るのが怖い時だってあります。

大切なのは、完璧を目指すことじゃなくて、少しずつでも「自分らしく生きる」方向に向かうことなんだと思います。そういえば、以前『自己肯定感を上げるOUTPUT読書術』で20代の自信不足解消法についても書いたのですが、読書を通じて自分を変えていくプロセスって、本当に少しずつでいいんですよね。

アサーション・トレーニング(適切な自己主張の練習)のような手法も、継続的な練習により効果を発揮します。つまり、練習すれば誰でも「自分らしく生きるスキル」は身につけられるということです。

まとめ:今日から始める小さな一歩

『嫌われる勇気』をZ世代の私たちなりに解釈すると、こんな感じになります:

- SNSの「いいね」や他人の反応は相手の課題。私たちは自分が納得できる投稿をするだけでOK

- 職場や友人関係で「NO」と言うのは、自分を大切にする行為。相手がどう思うかは相手の課題

- 恋愛も友情も、お互いを変えようとしない水平な関係が一番健全

- 完璧を求めず、今日できることから少しずつ実践していけばいい

私も、この本に出会ってから人間関係が本当に楽になりました。もちろん、すべての悩みが解決したわけじゃないけれど、「自分らしく生きる」ことの大切さを実感できるようになったんです。

もし今、SNS疲れや人間関係の悩みを抱えている方がいたら、ぜひ一度『嫌われる勇気』を手に取ってみてください。きっと、あなたの心を軽くしてくれるヒントが見つかるはずです。

最後まで読んでくださって、ありがとうございました!この記事が少しでもお役に立てたら嬉しいです。

皆さんも、自分らしい人生を歩んでいきましょうね✨

人間関係やメンタルヘルスに関連する記事として、以下もおすすめです。