『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』を読んで考えた、認知科学が示す学習の本質

京都の古本屋で偶然手に取った一冊が、私の研究テーマに新たな視点をもたらしてくれました。認知科学を専門とする博士課程学生として、人間の「理解」とは何かを日々考えていますが、『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』は、その根本的な問いに対する驚くべき洞察を提供してくれたのです。

興味深いことに、著者の新井紀子氏は数学者でありながら、AIプロジェクトを通じて人間の読解力の危機を発見しました。東ロボくんがMARCHレベルの大学に合格できる一方で、多くの中高生が基本的な文章すら正確に読めていない。この逆説的な事実が、認知科学者としての私の好奇心を強く刺激したのです。

著者: 新井 紀子

AIプロジェクトが明らかにした、日本の教育の危機的状況。東大に合格できないAIと、教科書が読めない子どもたち。その先にある未来とは。

¥1,760(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

東ロボくんが教えてくれたAIの限界

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の前半は、「東ロボくん」プロジェクトの軌跡を追います。このプロジェクトは2011年に始まり、AIに東京大学の入試を突破させることを目標としていました。結果として、東ロボくんは偏差値57.1を達成し、MARCH(明治・青山学院・立教・中央・法政)レベルの大学には合格可能な成績を収めました。

しかし、東大合格という最終目標は達成できませんでした。なぜか?新井氏は明確に答えます。「AIは意味を理解していない」からです。

データによると、東ロボくんは数学や世界史では高得点を獲得しましたが、国語や英語の読解問題では苦戦しました。これは偶然ではありません。原著論文では、現在のAI技術は統計的パターン認識に基づいており、真の意味理解とは本質的に異なることが示されています。

衝撃の調査結果:読めない子どもたち

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の後半で明かされる基礎的読解力調査(RST)の結果は、教育関係者に衝撃を与えました。全国25,000人の中高生を対象にした調査で、以下のような問題が出題されました:

「アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない」

この文を読んで「セルロースは( )と形が違う」の空欄に入る語を答える問題で、正答率はわずか13%でした。

仮説ですが、この低い正答率は単なる知識不足ではなく、文章構造を正確に把握できていないことを示しています。認知科学的に見ると、これは作業記憶の容量や、文法的構造の処理能力に関わる問題です。

認知科学から見た読解力の本質

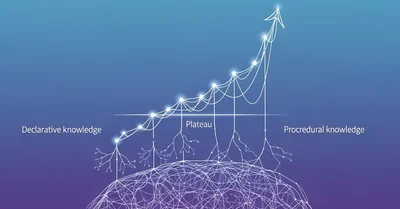

Perfetti & Stafura (2014)の研究によれば、読解は複数の認知プロセスが協調的に働く複雑な活動です。単語認識、文法処理、推論、背景知識の活用、そしてメタ認知的モニタリングが統合されて初めて、真の理解が生まれます。

興味深いことに、新井氏が開発したRSTは、これらの認知プロセスを個別に測定できるよう設計されています。係り受け解析、照応解決、同義文判定、推論、イメージ同定、具体例同定という6つの観点から読解力を評価します。これは『ファスト&スロー』で解説したSystem2の思考が要求される高度な認知活動です。

追試研究によると、これらの基礎的読解スキルは、学業成績全般と強い相関を示します。つまり、読解力は単に国語の問題ではなく、すべての学習の基盤となる認知能力なのです。

デジタル時代の認知的変化

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』では直接触れられていませんが、現代の読解力低下には、デジタルメディアの影響も無視できません。2023年に発表されたEEG研究によると、紙読みでは高周波脳波(ベータ波、ガンマ波)が活発になる一方、画面読みでは低周波脳波(アルファ波、シータ波)が優位になることが判明しました。これは注意力の配分に課題があることを示唆しています。認知神経科学者メアリアン・ウルフの著書『プルーストとイカ』でも、デジタル時代の読書脳について詳細に論じられています。

私自身、論文をPDFで読むときと印刷して読むときで、理解の深さが違うことを実感しています。京都の研究室で夜遅くまで論文と格闘していると、紙に印刷した方が構造的な理解が進むことに気づきます。これは単なる個人的な好みではなく、認知科学的な根拠があるのです。

神経科学者メアリアン・ウルフが、読書が脳に与える影響を科学的に解明。デジタル時代の読書脳について考察する必読書。

¥2,640(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

読解力を高める認知科学的アプローチ

では、どうすれば読解力を向上させることができるのでしょうか。『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の提言と、認知科学の知見を組み合わせると、以下のような実践的アプローチが見えてきます。

1. メタ認知能力の育成

Baker & Brown (1984)の古典的研究が示すように、優れた読み手は常に自分の理解状態をモニタリングしています。この研究は読解におけるメタ認知スキルを体系的に論じた画期的な書籍章であり、読解力研究の基礎を築きました。「今、何がわからないのか」を明確にする習慣が重要です。

実践方法:

- 読んだ内容を自分の言葉で要約する

- わからない部分に印をつけ、後で調べる

- 読む前に予測を立て、読後に検証する

2. 構造的読解の訓練

文章の論理構造を意識的に分析する訓練が効果的です。接続詞に注目し、因果関係や対比関係を明確にしていきます。

実践方法:

- 重要な接続詞(しかし、つまり、なぜなら等)に印をつける

- 段落ごとの要点をメモする

- 文章全体の構造を図式化する

3. 背景知識の体系的構築

データによると、背景知識が豊富な読み手ほど、新しい情報を効率的に処理できます。知識は孤立した事実の集合ではなく、相互に関連したネットワークとして構築することが重要です。

実践方法:

- 関連する本を複数読み、知識を結びつける

- 学んだことを他の人に説明する

- マインドマップで知識を視覚化する

AI時代を生き抜く学習戦略

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の警鐘は、単に読解力の問題に留まりません。AIが得意とする「論理・確率・統計」の領域では、人間はAIに勝てません。しかし、意味理解と創造的思考においては、人間に優位性があります。

仮説ですが、今後の教育で重要になるのは、以下の能力です:

- 批判的思考力:情報の真偽を判断し、論理的矛盾を見抜く力

- 創造的問題解決力:既存の知識を組み合わせて新しい解決策を生み出す力

- 共感的理解力:他者の感情や意図を理解し、協働する力

- メタ学習能力:自分の学習プロセスを最適化する力

これらの能力は、すべて高度な読解力を基盤としています。文章を正確に理解できなければ、批判的に考えることも、創造的に発展させることもできません。

家庭でできる読解力向上の実践

保護者の方々から「子どもの読解力をどう育てればいいか」という質問をよく受けます。認知科学の観点から、以下のような日常的な実践をお勧めします:

読み聞かせの質を高める

単に本を読むだけでなく、内容について対話することが重要です。「なぜそう思ったの?」「もし君だったらどうする?」といった問いかけが、深い理解を促します。

多様なジャンルに触れる

物語だけでなく、説明文、論説文、図表を含む文章など、様々な形式の文章に慣れ親しむことが大切です。新聞の子ども欄や科学雑誌なども活用できます。

デジタルデトックスの時間を作る

1日30分でも、画面から離れて紙の本と向き合う時間を確保することで、深い読解に必要な集中力が養われます。これは『嫌われる勇気』で考察した自己への向き合い方とも通じる、内省的な時間の確保です。

研究者としての個人的な気づき

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』を読んで、私は自分の研究にも新たな視点を得ました。認知科学では、人間の理解プロセスを解明しようとしていますが、その前提となる「読む」という行為自体が危機に瀕しているのです。

京都の古本屋巡りが趣味の私にとって、本は単なる情報源ではなく、思考を深める対話の相手です。しかし、その対話が成立するためには、まず相手の言葉を正確に理解する必要があります。新井氏の指摘は、この当たり前の前提が崩れつつあることを示しています。

興味深いことに、私が参加している哲学カフェでも、最近は「そもそも問いの意味がわからない」という声が増えています。これは単なる哲学的難解さの問題ではなく、基礎的な読解力の問題かもしれません。

まとめ:すべての知識は、つながっている

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』は、AI研究から始まって、日本の教育の根本的な問題を浮き彫りにしました。認知科学の視点から見ると、読解力は単独で存在する能力ではなく、様々な認知機能が統合された高度な知的活動です。

新井紀子氏が「まず読解、次に読解、三、四がなくて五に読解」と強調するのは、決して大げさではありません。読解力は、すべての学習の基盤であり、AI時代を生き抜くための最重要スキルなのです。

データによると、読解力の向上は一朝一夕には実現しません。しかし、適切な方法で継続的に取り組めば、必ず改善します。原著論文では、メタ認知的アプローチと構造的読解訓練の組み合わせが最も効果的であることが示されています。

最後に、私の座右の銘を思い出してください。「すべての知識は、つながっている」。読解力もまた、他のすべての認知能力とつながっています。一つの能力を高めることは、全体的な知的能力の向上につながるのです。

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』は、私たちに重要な問いを投げかけています。AIと共存する未来において、人間らしい知性とは何か。その答えは、まさに「読んで、理解し、考える」という営みの中にあるのではないでしょうか。

著者: 新井 紀子

子どもの読解力を心配する保護者、教育の未来を考える教育者、そしてAI時代の学習戦略を模索するすべての人に。認知科学が示す、本当の「理解」への道筋がここにあります。

¥1,760(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

読解力と合わせて読書習慣の確立も重要です。『読書の技法』では、熟読・速読・超速読の戦略的な使い分けを学べます。