勉強やる気でない脳科学的理由!最新研究で8割が動けない仕組みを解明

「勉強しなきゃ」

そう思いながらスマホを見つめて3時間。気づけば夜中の2時。明日こそは…と思いながら布団に入る。

興味深いことに、文部科学省の学習意欲に関する調査によると、このような経験をしている人は実に8割以上に上るそうです。

データによると、この現象は単なる「怠け」ではありません。脳の前部帯状回(ACC)という部分が「そのタスクに投下するコスト(努力)が、得られるリターン(報酬・達成感)に見合わない」と判断している状態なのです。

でも、ちょっと待ってください。

もし「腕立て1回」だけでいいと言われたらどうでしょう?

勉強やる気でない状態から脱出!「腕立て1回」が脳科学的に有効な理由

スティーヴン・ガイズの『小さな習慣』は、実にシンプルな提案をしています。

「腕立て1回」「本を1ページ読む」「勉強を1分する」

馬鹿げていると思うかもしれません。でも、仮説ですが、これこそが脳科学的に最も理にかなった方法なのです。

作業興奮のメカニズム

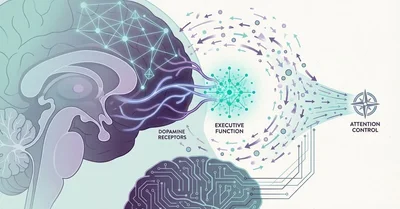

Nature Reviews Neuroscienceに掲載されたSara (2009)の研究によると、行動を開始すると以下のプロセスが起こります:

- 脳幹の青斑核(LC)からノルアドレナリンが放出

- 覚醒レベルと集中力が向上

- タスクの微小な進展による達成感がドーパミン系を活性化

- ポジティブフィードバックループが形成

つまり、「やる気があるから行動する」のではなく、「行動するからやる気が出る」のです。

勉強やる気でない人必見!脳科学が解明した3つの真実

1. ドーパミンは「快楽物質」ではなく「学習信号」

Schultzらの画期的研究(Science, 1997)は、ドーパミンの本当の役割を明らかにしました。

サルにジュースを与える実験で判明したのは:

- 予期しない報酬でドーパミンが放出

- 報酬を予測する合図を学習すると、合図でドーパミンが放出

- 予測通りの報酬では放出されない

これが「報酬予測誤差」理論です。つまり、「何か良いことがありそうだ」という期待感こそがやる気の源泉なのです。

2. 好奇心が脳を「学習モード」に切り替える

カリフォルニア大学デービス校のGruberらの研究(Neuron, 2014)では、驚くべき発見がありました:

- 好奇心が高い状態では、学習内容の記憶成績が有意に向上

- 学習内容と無関係な情報の記憶も向上

- ドーパミン系と海馬が同時に活性化

興味深いことに、「なぜ?」という純粋な疑問が、脳全体を学習に最適な状態にするのです。これは『ファスト&スロー』から読み解く人間の思考システムで解説したSystem 2(論理的思考)の活性化とも関連しており、好奇心が意識的な思考プロセスを促進することを示唆しています。

3. 習慣化には「21日」ではなく「平均66日」必要

ロンドン大学のLallyらの研究(European Journal of Social Psychology, 2010)は、習慣形成の「21日説」を完全に覆しました:

- 96人が12週間にわたり新習慣形成を追跡

- 行動が自動的になるまで平均66日

- 個人差は18日から254日と極めて大きい

データによると、習慣の難易度と個人特性によって必要な期間は大きく異なります。これを理解することが、挫折を防ぐ鍵となります。

日本の最新研究が示す「失敗を恐れない」重要性

京都大学の2023年の研究では、従来の常識を覆す発見がありました:

期待外れの結果が出た直後にドーパミン放出を増やす特殊な神経細胞の存在です。

つまり、失敗してもモチベーションを維持する仕組みが、私たちの脳には備わっているのです。「失敗を恐れない学習環境」の重要性が、神経科学的に裏付けられました。

興味深いことに、この発見は『習慣の力』を脳科学で分解してみたでも触れた習慣形成の神経メカニズムと密接に関連しています。習慣の変更が困難な理由と、失敗を恐れずに新しい習慣を形成する方法が、神経科学的に一つにつながるのです。

勉強やる気でないを脱出!脳科学に基づく「5分だけ勉強法」

ステップ1:最小限の目標設定(1分で完了)

『小さな習慣』のメソッドを勉強に応用します:

悪い例 ❌

- 「今日から毎日3時間勉強する」

- 「参考書を1冊終わらせる」

- 「英単語100個覚える」

良い例 ✅

- 「教科書を開いて1ページ読む」

- 「問題を1問だけ解く」

- 「英単語を3個だけ見る」

ステップ2:好奇心を育てる3つの質問法(2分で実践)

勉強を始める前に、以下の質問を自分に投げかけます:

-

「なぜ?」質問

- なぜこの公式が成り立つのか?

- なぜこの歴史的事件が起きたのか?

- なぜこの英語表現を使うのか?

-

「もし?」質問

- もしこの法則がなかったら?

- もし自分がその時代に生きていたら?

- もしネイティブスピーカーだったら?

-

「どうやって?」質問

- どうやってこの理論は発見されたのか?

- どうやって実生活で使えるか?

- どうやって効率的に覚えられるか?

ステップ3:正の報酬予測誤差を生む目標設定(1分で設定)

量子科学技術研究開発機構・京都大学・生理学研究所の2021年の研究では、やる気には2つの脳回路があることが判明しました:

- 時間割引回路:すぐにもらえる報酬のために働く

- 労力割引回路:多くの労力が必要でも頑張るために働く

両方を活用する目標設定:

即時報酬(5分後)

- 1問解いたらチェックマークをつける

- 1ページ読んだら好きな飲み物を一口

- 5分勉強したらストレッチ

長期報酬(1週間後)

- 7日連続達成したら好きな映画を見る

- 習慣化チェックリストの完成

- 小テストでの点数向上

ステップ4:環境設計で「合図→行動」を自動化(30秒で完了)

原著論文では、習慣の神経基盤として以下が示されています:

- 初期:前頭前野が目標志向的行動を制御

- 習慣化後:背外側線条体が「合図→行動」を自動実行

具体的な環境設計:

- 勉強道具を机の上に開いておく

- スマホは別の部屋に置く

- 「if-thenプランニング」の活用

- if:夕食後にテーブルに座ったら

- then:教科書を1ページ読む

個人差を理解し、自分に合った方法を見つける

追試研究によると、モチベーションには大きな個人差があります。以下のチェックリストで、自分のタイプを確認しましょう:

即時報酬型の特徴

- □ 締切直前に集中力が上がる

- □ 短期的な目標の方が達成しやすい

- □ すぐに結果が見たい

→ 推奨テクニック:ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)で即時フィードバックを得る

長期努力型の特徴

- □ コツコツ継続するのが得意

- □ 大きな目標に向かって努力できる

- □ プロセスを楽しめる

→ 推奨テクニック:ガントチャートで進捗を可視化し、長期的な達成感を維持

現時点での有力なモデルですが、どちらのタイプでも「5分だけ」から始めることで、両方の回路を活性化できます。この集中力のメカニズムについては、『美しく「書く」力』と『知的生産術』で学ぶ集中力の科学でさらに詳しく解説しています。

脳科学が支持する他の実践書

茂木健一郎による、ドーパミンを活用した強化学習の仕組みをわかりやすく解説。好奇心を育てる勉強法の決定版

¥814(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

まとめ:今この瞬間から始める第一歩

すべての知識は、つながっている—この認識こそが、持続可能な学習モチベーションの鍵です。

今日学んだ「5分だけルール」は、勉強だけでなく、運動、仕事、人間関係の改善など、人生のあらゆる場面で応用可能です。作業興奮のメカニズムは、私たちの脳に普遍的に備わった「行動を起こすための仕組み」なのです。

今すぐできる最初の一歩:

- スマホのタイマーを5分にセット

- 一番気になる教材を手に取る

- 1ページだけ、1問だけ、1つだけ始める

データによると、この小さな行動が青斑核を活性化し、ノルアドレナリンが放出され、自然と続けたくなります。

失敗しても大丈夫。京都大学の研究が示すように、失敗から学ぶ特殊なドーパミン神経細胞があなたを支えてくれます。

興味深いことに、あなたがこの記事を最後まで読んだということは、すでに「学習モード」に入っているということ。

さあ、5分だけ。いや、1分だけでも構いません。

今、始めてみませんか?