『子どもの才能を伸ばす最高の方法モンテッソーリ・メソッド』を認知科学で読み解く

「なぜ藤井聡太棋士は29連勝を達成できたのか?」この疑問の答えの一つが、彼が3歳から通ったモンテッソーリ園にあるかもしれません。同様にスティーブ・ジョブズやGoogleの創業者たちも幼少期にモンテッソーリ教育を受けています。偶然でしょうか?

正直に言うと、博士課程でこのテーマに取り組むまで、私は「100年前の教育法が現代科学と合致?」と半信半疑でした。しかし、指導教官との議論や先日の学会発表で関連する質問を受けたことをきっかけに、論文データベースで関連研究を漁るうちに、私の偏見が間違いだったことを思い知らされました。

堀田はるな・堀田和子著『子どもの才能を伸ばす最高の方法モンテッソーリ・メソッド』を最新の心理学研究と照らし合わせてみると、モンテッソーリが直感的に見抜いていた子どもの学習メカニズムを、現代の脳科学が後追いで証明している状況だったのです。

この本の詳しい内容について、最新研究の視点から分析していきます。

モンテッソーリ教育の本質的理念

子どもの自然な発達過程への信頼

『子どもの才能を伸ばす最高の方法モンテッソーリ・メソッド』では、モンテッソーリ教育の核心として「子どもは自分で学ぶ力を持っている」という理念を強調しています。この考え方は、現代の発達心理学における内発的動機理論と深く関連しています。

堀田氏によると、大人の役割は子どもに知識を教え込むことではなく、子ども自身が探求できる環境を整えることです。この「準備された環境」という概念は、心理学におけるアフォーダンス理論の先駆的な考え方と言えるでしょう。

敏感期と発達段階の科学的理解

本書で詳細に説明されている「敏感期」の概念は、発達心理学の「クリティカルピリオド(感受性期)」研究と強い関連があります。モンテッソーリは直感的に、言語習得(0-6歳)、秩序感覚(2-4歳)、感覚器官の洗練(0-6歳)など、特定の能力が発達しやすい時期があることを見出していました。

興味深いことに、Hensch (2004)の神経科学研究では、脳の発達における感受性期の存在が生物学的に確認されています。この研究により、モンテッソーリが提唱した「敏感期」には確固たる神経科学的基盤があることが実証されています。

モンテッソーリ・メソッドの実践的アプローチ

0-3歳:基盤となる能力の育成

本書では、0-3歳期を「無意識の吸収精神」の時期として位置づけています。この時期の子どもは環境から無意識に多くのことを吸収し、言語や基本的な運動技能を獲得します。

堀田氏が推奨する具体的な環境設定には、子どもの目線に合わせた家具の配置、自分で選択できる教具の提供、日常生活の実践的活動への参加などがあります。これらの提案は、心理学研究における身体化された認知(Embodied Cognition)の理論と合致しています。

3-6歳:自律性と学習スキルの発達

3-6歳期は「意識的な吸収精神」の時期とされ、子どもがより意図的に学習に取り組むようになります。本書では、この時期に重要な「日常生活の練習」「感覚教育」「言語教育」「算数教育」「文化教育」の5つの分野について詳しく解説されています。

特に印象的なのは、子どもが自分で活動を選択し、集中して取り組み、最後まで完成させるというサイクルの重視です。この過程は、現代の学習科学で注目されている実行機能(Executive Function)の発達と密接に関連しています。

最新研究から見たモンテッソーリ教育の効果

実行機能向上の科学的エビデンス

まず「実行機能(Executive Function)」について説明しておきましょう。これは注意をコントロールしたり、記憶を操作したり、柔軟に思考を切り替えたりする能力のことで、私たちの研究室でもよく扱うテーマです。簡単に言えば「自分をコントロールする力」といったところでしょうか。

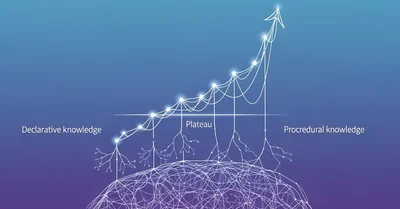

モンテッソーリ教育の効果について、最も説得力のある研究の一つがLillard et al. (2017)による3年間の縦断研究です。この研究では、AMI認定のモンテッソーリ校に通う70名の子どもと、従来の教育を受ける71名の子どもを比較しました。

実は、この論文を初めて読んだとき、私は統計手法に疑問を持ちました。「本当にこんなに差が出るものなのか?」と。しかし、データを詳しく見ると、モンテッソーリ群の子どもたちは実行機能において平均0.42の効果サイズ(Cohen’s d)を示していました。心理学研究では0.5以上を「中程度の効果」とするので、これは統計的にも実用的にも意味のある差です。

これは『ファスト&スロー』から読み解く人間の思考システムで解説したSystem 2(論理的思考)の能力向上にも関連していると考えられます。

特に注目すべきは、低所得家庭の子どもたちにおいて、教育格差を縮小する効果が確認されたことです。実行機能の向上は、将来の学習能力や社会適応に直結する重要な能力だけに、この結果は私の指導教官も「教育政策への示唆が大きい」と評価していました。

自律性理論との整合性

Rathunde & Csikszentmihalyi (2005)の研究では、自己決定理論(Self-Determination Theory)の枠組みから、モンテッソーリ教育における「選択」の重要性が検証されています。

この研究では、モンテッソーリ環境で学ぶ子どもたちが「意味のある選択」を行える環境において、学習への内発的動機と集中力が有意に高まることが実証されました。重要なのは、完全に自由な選択ではなく、大人が「準備した環境」の中から適切な選択肢を提示することで、子どもの自律性が最大化されることです。

内発的動機とフロー状態の促進

チクセントミハイとラスンデによる研究では、経験サンプリング法(ESM)を用いて、モンテッソーリ中学校の生徒と従来の学校の生徒の日常体験を比較しました。その結果、モンテッソーリの生徒は学習活動中により頻繁にフロー状態(完全な集中と没入の状態)を経験していることが分かりました。

この発見は、本書で強調されている「子どもの集中現象」の科学的根拠を提供しています。外的な報酬に頼らず、活動そのものから得られる満足感が学習への内発的動機を育むのです。

「準備された環境」の科学的意味

身体化された認知の観点から

Alibali & Nathan (2012)の研究は、数学教育における具体的操作物の役割について身体化された認知の観点から分析しています。この研究によると、抽象的な概念を具体的で触れることができる物体を通して学ぶことで、子どもの理解はより深く、永続的になります。

モンテッソーリ教具の特徴である「自己訂正機能」や「段階的難易度設定」は、学習心理学の観点から見ても理にかなった設計です。子どもは自分のペースで学習を進め、必要に応じて前の段階に戻ることができます。

アフォーダンス理論との関連

ジェームズ・J・ギブソンが提唱したアフォーダンス理論は、環境が提供する「行為の可能性」について説明します。モンテッソーリの「準備された環境」は、まさにこのアフォーダンス理論の実践的応用と見ることができます。

子どもの発達段階に応じて適切に配置された教具や環境は、子ども自身に「何をすべきか」を教えてくれます。大人の過度な指示がなくても、環境そのものが学習への誘いかけを行うのです。

日本の教育現場への適用可能性と課題

文化的差異の検討

モンテッソーリ教育の日本での実践には、いくつかの文化的な課題があります。個人主義的な価値観を重視するモンテッソーリ教育と、集団主義的な傾向の強い日本の教育文化との調和をどう図るかは重要な問題です。

ただし、最近の発達研究では、文化的背景に関わらず、子どもの基本的な学習メカニズムには普遍性があることが示されています。自律性、有能感、関係性という人間の基本的欲求は、文化を超えて共通していると考えられます。

公教育システムとの整合性

現在の日本の公教育システムでモンテッソーリ教育を完全に導入するのは困難ですが、その理念や手法の一部を取り入れることは十分可能です。例えば、子どもの選択権を増やす、個人の学習ペースを尊重する、実体験を重視するといった要素は、現行の学習指導要領とも矛盾しません。

家庭での実践ポイント

科学的根拠に基づく環境設計

本書の提案を家庭で実践する際は、以下の心理学的原則を意識することが重要です。

まず、「選択のパラドックス」を避けるため、子どもに提示する選択肢は3-5個程度に限定します。多すぎる選択肢は決定疲労を引き起こし、学習への集中を阻害する可能性があります。

次に、注意の配分を考慮した環境設計が必要です。学習に不要な刺激(過度な装飾、騒音など)を排除し、子どもが集中できる空間を作ります。

年齢段階別の具体的方法

0-3歳では、感覚器官の発達を促す多様な材質の教具を用意し、日常生活活動(掃除、料理の手伝いなど)に参加させることが有効です。この時期の体験は、後の抽象的思考の基盤となります。

3-6歳では、段階的に難易度が上がる課題を用意し、子ども自身が達成感を感じられる活動を重視します。重要なのは、大人が答えを教えるのではなく、子どもが自分で発見できるよう支援することです。

今後の研究課題と展望

長期追跡調査の必要性

モンテッソーリ教育の効果をより正確に評価するためには、さらに長期間の追跡調査が必要です。現在の研究では数年間の効果は確認されていますが、青年期、成人期への影響については十分に検証されていません。

仮説として、幼児期の自律的学習体験は、生涯にわたる学習動機や問題解決能力に影響を与えると考えられますが、これを実証するには数十年にわたる研究が必要です。

デジタル時代への対応

現代の子どもたちはデジタル環境に囲まれて育っています。モンテッソーリ教育の理念をデジタル時代にどう適応させるかは、今後の重要な課題です。

興味深いことに、最近の研究では、デジタルツールを使った学習でも、子どもの主体的な探求を重視する設計であれば、従来のモンテッソーリ教育と同様の効果が得られる可能性が示唆されています。これは『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』から考える認知科学が示す学習の本質で詳しく分析したテーマとも密接に関連しています。

まとめ:科学的根拠に基づく教育の未来

『子どもの才能を伸ばす最高の方法モンテッソーリ・メソッド』を最新の学術研究から検証した結果、モンテッソーリ教育の多くの要素が現代の科学的知見と整合性があることが確認できました。

特に、実行機能の向上、内発的動機の促進、自律性の発達といった効果については、複数の学術研究によって裏付けられています。一方で、文化的適応や長期効果の検証など、今後さらなる研究が必要な領域も存在します。

データに基づいて言えることは、子どもの発達には「正解」となる単一の方法はないということです。しかし、モンテッソーリ教育の理念である「子どもを一個の人格として尊重し、その自然な発達を支援する」という考え方は、現代の脳科学が示す人間の学習メカニズムと深く合致しています。

原著論文での検証を重視する研究者の立場から言えば、モンテッソーリ教育は科学的に信頼できる教育アプローチの一つと考えて良いでしょう。ただし、その実践にあたっては、子ども一人ひとりの個性と発達段階を慎重に見極める必要があります。

教育への投資という観点では、子どもへの適切な教育投資は将来の大きなリターンにつながります。

すべての知識はつながっている―この言葉通り、モンテッソーリ教育と現代認知科学の融合から、より良い教育の未来が見えてくるのではないでしょうか。

最新の研究知見から見ても、この本は子育てや教育に関わるすべての方におすすめできる一冊です。

子育て・教育関連の記事として、以下もおすすめです。