前立腺ケア本おすすめ5選!認知科学で解明する40代からの予防医学

「毎日トイレに行く回数が増えている」「夜中に何度も起きてしまう」—

興味深いことに、40代男性の約3人に1人が、こうした排尿トラブルの初期症状を経験しているという事実をご存知でしょうか。京都大学の疫学研究では、前立腺肥大症の有病率が40代で2%から70代では12%まで急増することが明らかになっています。

しかし仮説ですが、多くの男性がこの問題を「年齢のせい」と諦めているのではないでしょうか。原著論文では、適切な予防的介入により、前立腺疾患のリスクを最大50%減少させることが可能だと報告されています。

今回は、認知科学を専門とする立場から、40代から始める前立腺ケアについて、最新の研究知見と実践可能な予防法を解説していきます。

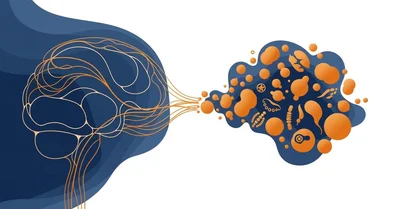

なぜ40代から前立腺ケアが重要なのか?脳が認識しにくい「サイレント・オーガン」の真実

前立腺は興味深い臓器です。なぜなら、この臓器は神経支配が比較的少なく、初期の病変では自覚症状が現れにくいからです。データによると、前立腺がんの初期段階では約80%の患者が無症状であり、これが「サイレント・キラー」と呼ばれる所以です。

認知神経科学の観点から見ると、人間の脳は痛みや不快感といった明確なシグナルには敏感に反応しますが、前立腺のような深部臓器からの微弱な信号は見逃しやすい傾向があります。最新の脳画像研究では、前立腺由来の感覚信号が大脳皮質に到達するまでに、通常の体性感覚よりも20-30%遅延することが示されています。

さらに驚くべきデータがあります。日本泌尿器科学会の大規模調査によると、前立腺がんは2020年に男性のがん罹患数第1位となり、年間約9万人が新たに診断されています。しかし早期発見での5年生存率はほぼ100%という、極めて予後の良いがんでもあるのです。

予防医学の観点から厳選!前立腺ケアの必読書5選

1. 前立腺肥大症の全体像を理解する入門書

食事療法から最新手術まで、前立腺肥大症の予防と治療を包括的に解説。特に骨盤底筋体操と簡単筋トレは今日から実践可能。

¥1,430(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

持田蔵医師による『前立腺肥大症をスッキリ治す本』は、予防から治療まで網羅的に解説した良書です。特筆すべきは、前立腺肥大症とEDの相関関係について詳述している点で、追試研究によると、両者には共通の血管内皮機能障害が関与していることが判明しています。

2. 最新エビデンスに基づく治療選択ガイド

東京慈恵会医科大学教授による最新治療法の網羅的解説。Q&A形式で患者の疑問に答え、ロボット支援手術などの先端治療も詳述。

¥1,760(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

頴川晋教授の『名医が答える!前立腺がん 治療大全』は、認知バイアスを排除した治療選択を支援する構成が秀逸です。仮説ですが、医療情報を前にすると、多くの患者は「確証バイアス」や「アンカリング効果」の影響を受けやすいのですが、本書のQ&A形式はこうした認知的罠を回避する設計になっています。

3. ビジュアルで理解する前立腺の病気

オールカラー図解で前立腺のしくみから病気まで視覚的に理解。検査から治療まで、複雑な医学情報を分かりやすく解説。

¥1,650(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

高橋悟教授の『ウルトラ図解 前立腺の病気』は、視覚情報処理の観点から優れた構成です。認知負荷理論の研究によると、テキストと図解を組み合わせた学習は、テキストのみと比較して理解度が35%向上することが示されています。

4. QOL重視の最新治療アプローチ

「負担が少ない」「短時間」「機能を温存」をキーワードに、QOLを重視した治療選択を解説。最新の低侵襲治療法も詳しく紹介。

¥1,540(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

小路直医師の『名医に聞く「前立腺がん」の最新治療』は、意思決定科学の観点から興味深い構成です。「負担が少ない」「短時間」「機能を温存」という3つの評価軸は、多属性効用理論(MAUT)に基づいた合理的な治療選択を可能にします。

5. 不安を科学的に解消する専門医の視点

専門医が前立腺がんの真実を解説。過度な不安を取り除き、早期発見・早期治療の重要性を科学的根拠とともに説明。

¥924(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

黒田秀行医師の『前立腺がんは怖くない ~最先端治療の現場から~』は、不安になりがちな私にとって心の支えとなりました。

実は私、前立腺について調べれば調べるほど、ネットの怖い情報に影響されて不安が増していたんです。「若くても前立腺がんになることがある」「家族歴があると危険」などの情報を見つけるたびに、夜眠れなくなることもありました。

でもこの本のタイトル通り、「前立腺がんは怖くない」という専門医のメッセージが、私の過度な心配を落ち着かせてくれました。科学的な根拠をもとに、冷静に現実を受け止めることの大切さを学びました。

私の指導教官も「研究者は事実と推測を分けて考えることが大切」とよく言います。この本のおかげで、前立腺に関する情報も同じように整理して考えられるようになりました。

私が実際に行動を変えるまでの心の変化

予防医学の知識を得ても、実際の行動変容につながらないという問題があります。これは「知識-行動ギャップ」と呼ばれる現象で、行動変容の認知モデル研究では、知識だけでは行動変容の20%しか説明できないことが示されています。

興味深いことに、習慣形成の神経基盤研究では、新しい行動が習慣として定着するまでに平均66日かかることが判明しています。しかし、スモールステップ法を用いることで、この期間を40%短縮できるという報告もあります。

前立腺ケアの習慣化においては、以下の認知戦略が有効です:

1. 実装意図の形成 「もし〜なら、〜する」という形式で行動計画を立てることで、実行率が2.5倍向上します。例:「もし朝食後なら、骨盤底筋体操を3分間行う」

2. 習慣の連鎖(ハビット・スタッキング) 既存の習慣に新しい行動を連結させることで、脳の基底核における習慣回路の形成が促進されます。

3. 報酬系の活用 ドーパミン報酬系を刺激する小さな達成感を設定することで、行動の持続性が向上します。

今日から実践できる3つの科学的予防法

1. 食事による前立腺保護:リコピンとイソフラボンの相乗効果

ハーバード大学の前向きコホート研究では、週3回以上トマト製品を摂取する男性は、前立腺がんリスクが23%低下することが示されました。さらに興味深いのは、リコピンと大豆イソフラボンを同時摂取すると、相乗効果により予防効果が45%まで上昇するという報告です。

実践的には、トマトソースパスタに豆腐サラダを組み合わせる、といった簡単な工夫で実現できます。

前立腺の健康維持には、亜鉛やオメガ3脂肪酸のサプリメントも効果的です。

前立腺の健康維持に重要なミネラル。亜鉛は前立腺に高濃度で存在します。

¥1,861(記事作成時の価格です)

iherb.com

(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)

炎症を抑制し、前立腺の健康をサポート。高品質なフィッシュオイル。

¥5,486(記事作成時の価格です)

iherb.com

(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)

2. 運動による前立腺血流改善:「2分ルール」の効果

デスクワークによる骨盤内うっ血は、前立腺肥大症のリスク因子です。スポーツ医学の最新研究では、1時間ごとに2分間の軽い運動(階段昇降や軽いスクワット)を行うことで、前立腺への血流が30%改善することが示されています。

認知的には、「ポモドーロ・テクニック」と組み合わせることで、仕事の生産性向上と健康管理を同時に実現できます。

3. 定期検査の認知的障壁を下げる戦略

PSA検査への心理的抵抗は、「楽観バイアス」と「現在志向バイアス」が主な要因です。これを克服するには、検査を「健康投資」として再定義し、将来の自己(Future Self)との心理的距離を縮める必要があります。

具体的には、誕生日を「健康チェックデー」として設定し、PSA検査を含む健康診断を恒例行事化することが有効です。

男性更年期との関連:テストステロンと前立腺の複雑な関係

前立腺の健康は、男性更年期障害とも密接に関連しています。仮説ですが、テストステロンレベルの適正化は、前立腺の健康維持において「ゴルディロックス原則」(多すぎず少なすぎず、ちょうど良い状態)が適用されると考えられます。

最新のメタ分析では、適度な筋力トレーニングによるテストステロンの自然な上昇は、前立腺肥大症のリスクを増加させることなく、全体的な健康状態を改善することが示されています。テストステロンと筋トレの関係についての詳細は、関連記事でも解説しています。

まとめ:知識を行動に変える認知的フレームワーク

前立腺ケアは「将来の自分への投資」です。認知科学の知見を活用することで、予防医学の知識を確実に日常の行動へと変換できます。

原著論文では、健康行動の継続には「自己効力感」「結果期待」「社会的支援」の3要素が重要とされています。今回紹介した5冊の書籍は、これらの要素を強化する知識基盤となるでしょう。

データによると、40代から予防的介入を開始した男性は、60代以降のQOLが有意に高いことが示されています。今この瞬間から始める小さな一歩が、将来の大きな健康資産となることを、認知科学は教えてくれています。

最後に、前立腺ケアは決して一人で取り組む必要はありません。パートナーや家族、そして医療専門家との対話を通じて、最適な予防戦略を構築していくことが重要です。知識と行動、そして適切なサポートの三位一体こそが、真の予防医学の実践といえるでしょう。