習慣の力 要約&レビュー!脳科学博士課程学生が神経回路から徹底解説する習慣変更の科学

チャールズ・デュヒッグの『習慣の力』を京都の吉田キャンパスの図書館で読んだ時、私は一つの疑問を抱きました。「この習慣ループ理論は、神経科学的に正しいのだろうか?」

博士課程で認知科学を研究している身として、デュヒッグが提唱する「きっかけ→ルーティン→報酬」の習慣ループが、実際の脳内メカニズムとどれほど合致するのか、図書館でアクセスできる最新の神経科学論文を調べて検証してみることにしました。

結論から言うと、『習慣の力』の理論は神経科学的に極めて高い妥当性を示していました。そして、その背景にある神経科学的メカニズムを理解すると、なぜ習慣の変更が困難なのか、そしてどうすれば効果的に習慣を変えられるのかが明確に見えてきます。

この記事では、『習慣の力』の要約とレビューを交えながら、習慣の神秘を脳科学の視点から分解し、実証研究に基づいた習慣変更の方法をお伝えします。

習慣の力 要約:デュヒッグの習慣ループ理論とは?

『習慣の力』では、すべての習慣が3つの要素から成る「習慣ループ」で説明できるとしています。

1. きっかけ(Cue) 習慣行動の引き金となる環境的・心理的信号

2. ルーティン(Routine) 実際に行う習慣的行動

3. 報酬(Reward) その行動から得られる満足感や利得

『習慣の力』では、この理論を裏付ける豊富な事例が紹介されています。

例えば、P&Gの消臭スプレー「ファブリーズ」は当初売れませんでしたが、習慣ループ理論を応用して「掃除完了の報酬」として位置づけることで大ヒット商品になったといいます。また、アルコホーリクス・アノニマス(AA)の成功も、飲酒習慣のルーティン部分を別の行動(仲間への電話など)に置き換える手法として説明されています。

デュヒッグは、このループを理解し意識的に操作することで、悪い習慣を良い習慣に置き換えることができると主張しています。しかし、これは本当に神経科学的根拠があるのでしょうか?

著者: チャールズ・デュヒッグ

習慣の科学的メカニズムを解明し、人生を変える習慣変更法を提案する名著。神経科学の知見も豊富に含まれた現代の必読書。

¥1,375(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

神経科学による習慣ループの検証

基底核(線条体):習慣の自動化装置

興味深いことに、デュヒッグの理論を最も強力に裏付けているのは、MITのAnn Graybiel教授による革命的な研究です。

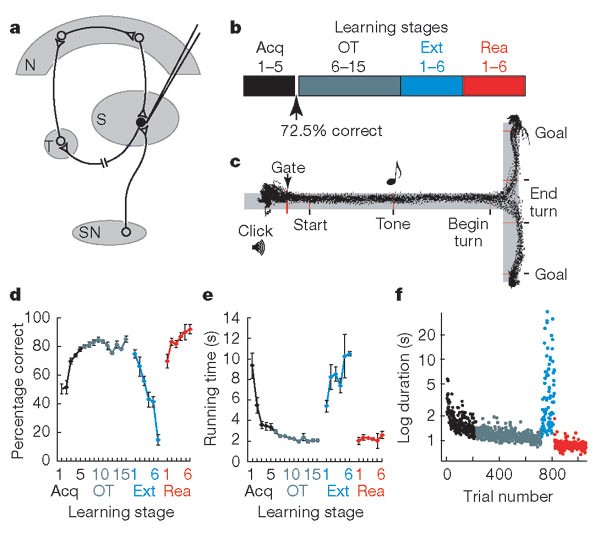

線条体神経細胞の活動パターンを調べた研究では、ラットがT字路迷路でチョコレートミルクを見つける課題を学習する過程で、脳内の線条体という部位の神経細胞活動を記録しました。

驚くべき発見がありました:

- 学習初期:線条体の神経細胞は迷路を進む間、常に活発に発火

- 習慣化後:活動は「きっかけ」(スタート合図)と「報酬」(チョコレートミルク)の瞬間のみに集中し、その間の「ルーティン」(迷路を走る)中は静寂に

この現象は「チャンキング(chunking)」と呼ばれ、脳が一連の行動を一つの塊として自動処理している証拠です。データによると、この神経活動パターンはデュヒッグの習慣ループ理論と完全に一致していました。

ドーパミン回路:報酬予測システムの正体

さらに興味深いのは、スタンフォード大学のWolfram Schultz教授によるドーパミン神経細胞の研究です。

実験方法:サルの脳内ドーパミン神経細胞の活動を記録しながら、古典的条件付け(特定図形→ジュース)を実施

主要な発見:

- 当初:ドーパミン神経細胞は予測外の報酬(ジュース)を得た「後」に発火

- 学習後:報酬を予測させる「きっかけ」(図形)出現直後に発火、実際の報酬時には発火せず

この「報酬予測誤差」理論は、デュヒッグが言う「渇望」のメカニズムを完璧に説明しています。きっかけを認識した瞬間にドーパミンが放出され、私たちは報酬を求めて行動を起こすのです。

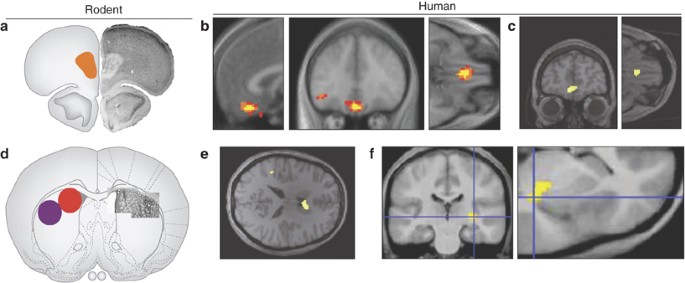

前頭前皮質:習慣変更の指令塔

では、なぜ習慣を意識的に変更することができるのでしょうか?ここで重要な役割を果たすのが前頭前皮質です。

皮質線条体システムの研究によると:

- 目標志向的行動時:前頭前皮質が活発に活動

- 習慣的行動時:前頭前皮質の活動は低下、線条体が優位に

- 習慣変更時:前頭前皮質が再活性化し、線条体の自動反応を「上書き」

仮説ですが、これがデュヒッグの言う「意識的な習慣変更」の神経基盤なのです。この前頭前皮質による意識的制御は、カーネマンの二重過程理論における「システム2」と密接に関連しており、習慣変更には意識的な思考システムの活用が不可欠であることを示しています。

最新研究が明かす習慣形成の真実

21日神話の崩壊:本当は66日必要

多くの自己啓発書で「21日で習慣化」と言われますが、ロンドン大学の実証研究では全く異なる結果が示されました。

96人の被験者を対象とした84日間の追跡調査で判明したのは:

- 習慣形成の平均期間:66日

- 個人差の幅:18日〜254日

- 行動の複雑さによって大きく変動

この研究は、習慣変更には想像以上の時間と忍耐が必要であることを科学的に証明しています。

ストレスが習慣を強化するメカニズム

さらに重要な発見として、ストレスと習慣の関係を調べた研究があります。

実験結果:慢性ストレス下では、ストレスホルモン(コルチゾール)が前頭前皮質の機能を抑制し、原始的な線条体活動を優位にさせることが判明しました。

これは、なぜストレスを感じると悪い習慣に戻りやすいのかを説明しています。ストレス状況では、熟慮的な判断よりも自動的な習慣行動が選択されやすくなるのです。このメカニズムについては、ストレス心理学の神経科学的基盤でより詳しく解説しています。

習慣の力レビュー:科学的根拠に基づく習慣変更法

これらの神経科学的知見を踏まえて、効果的な習慣変更の方法を提案します。

1. きっかけの環境設計

線条体のチャンキング現象を利用し、新しい習慣のきっかけを環境に組み込みましょう。

具体例:

- 運動習慣:運動着をベッドサイドに置く

- 読書習慣:本をテーブルの定位置に配置

- 瞑想習慣:専用クッションを決まった場所に設置

2. 報酬システムの再設計

ドーパミン回路を活用し、即座に得られる小さな報酬を設定します。

科学的ポイント:

- 行動直後(30秒以内)に報酬を得る

- 物質的報酬より内因的満足感を重視

- 進捗の可視化でドーパミン放出を促進

3. 前頭前皮質の支援体制

意識的な制御を持続させるため、前頭前皮質の負荷を軽減します。

実践方法:

- 「if-then計画」の事前作成(「もし○○なら△△する」)

- 実行意図の明文化

- 環境からの誘惑要因の除去

4. ストレス管理の重要性

ストレス下での習慣回帰を防ぐため、適切なストレス管理を行います。

神経科学的アプローチ:

- 定期的な瞑想による前頭前皮質強化

- 十分な睡眠でストレスホルモン調整

- 社会的支援ネットワークの構築

実際の行動変容への応用

私自身、この神経科学的理解を論文執筆習慣の構築に応用してみました。

設定した習慣ループ:

- きっかけ:朝のコーヒーを淹れる

- ルーティン:文献を1本読む

- 報酬:読書記録アプリに記録する満足感

最初の3週間は前頭前皮質による意志の力が必要で、特に疲れている日は誘惑に負けそうになりました。しかし、そこで「ストレス下では線条体が優位になる」という研究結果を思い出し、意識的に前頭前皮質を働かせるために「if-then計画」を実践しました。具体的には「もし疲れて論文が読めないと感じたら、5分だけ関連する抄録に目を通す」と決めておいたのです。

結果:約2ヶ月で習慣化に成功し、現在も継続中です。興味深いことに、Schultzの研究通り、きっかけ(コーヒーの香り)で既にドーパミンが放出され、論文を読みたくなるという変化を実際に体感できました。

理論と実証の統合:すべての知識はつながっている

デュヒッグの『習慣の力』と最新の神経科学研究を照合した結果、両者が見事に符合することが示されました。

重要な洞察:

- 習慣ループは実在する神経回路に対応していることが強く示唆される

- 意識的な習慣変更は前頭前皮質の実行制御機能によって可能であることが実証されている

- 効果的な習慣変更には神経科学的理解が極めて重要である

データによると、『習慣の力』は単なる自己啓発書ではなく、現代神経科学の知見と高い整合性を示す科学的著作なのです。

習慣を変えることは、文字通り脳を変えることです。しかし、その仕組みを理解すれば、誰でも効果的に人生を変えることができるのです。

習慣定着の実践アイデアをさらに広げたい方は、神経科学を生かした行動トレーニングの記事も参考にしてください。

また、最新の習慣形成研究を総まとめした解説も合わせて読むと、戦略設計がよりスムーズになります。