マインドフルネスの科学的根拠をGoogleが実証!『サーチ・インサイド・ユアセルフ』効果測定データ

鴨川沿いの研究室で論文を読んでいると、時々「これは本当に効果があるのか?」と疑問に思う自己啓発系の手法に出会います。博士課程の研究プレッシャーもあって、こういった手法にはつい懐疑的になってしまうんです。しかし、『サーチ・インサイド・ユアセルフ』で紹介されているGoogleのマインドフルネスプログラムは、その疑問を完全に覆すものでした。

なぜ世界最大のテック企業であるGoogleが、10年以上もマインドフルネス研修に投資し続けているのか?その答えは、驚くほど堅固なマインドフルネスの科学的根拠にありました。

Googleエンジニアが開発した「科学的」マインドフルネス

『サーチ・インサイド・ユアセルフ』の著者チャディー・メン・タンは、Google社員番号107番という初期メンバーです。興味深いことに、彼はエンジニアでありながら、マインドフルネスの効果を科学的に実証することに情熱を注いでいました。

この本の最も画期的な点は、マインドフルネスを「スピリチュアルな体験」ではなく「科学的に検証可能なスキル」として位置づけていることです。実際に、プログラム開発時から神経科学者、心理学者との綿密な協力体制を築いていました。

データによると、SIY(Search Inside Yourself)プログラムを受講したGoogle社員の84%が「より効果的なリーダーになった」と回答しています。しかし、認知科学を学ぶ私として最も注目すべきは、この効果が主観的な感想ではなく、客観的な測定データに基づいていることです。

著者: チャディー・メン・タン

Googleが開発した科学的根拠に基づくマインドフルネスプログラムの決定版。認知科学の最新研究成果を実践的な手法として体系化した画期的な一冊。

¥1,980(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

マインドフルネスの科学的根拠:脳科学が解明した「物理的」効果

ハーバード大学の驚愕の研究結果

最も衝撃的だったのは、ハーバード医科大学のサラ・ラザール教授らの研究結果です。わずか8週間のマインドフルネス瞑想で、参加者の脳構造が物理的に変化したのです。

具体的な変化は以下の通りです:

- 海馬の灰白質密度が増加:学習と記憶を司る領域の拡大

- 扁桃体の活動が沈静化:恐怖やストレス反応に関連する部分の密度が減少する傾向

- 前頭前皮質の厚みが増加:注意力と感情調整を司る領域の発達

これらの変化は、MRI画像で明確に確認できるレベルです。つまり、マインドフルネスは「気持ちの問題」ではなく、実際に脳を物理的に変化させる実践法なのです。

ウィスコンシン大学の長期研究

さらに興味深いことに、ウィスコンシン大学のリチャード・デヴィッドソン教授の研究では、瞑想経験者の脳波パターンに特徴的な変化が観察されました。

左前頭前皮質の活動が顕著に増加し、これは「ポジティブな感情状態」「アプローチ行動」「ストレス耐性」と強く相関していました。追試研究によると、この効果は瞑想を停止した後も長期間持続することが確認されています。

感情知能(EQ)向上の神経科学的メカニズム

ミラーニューロンシステムの活性化

『サーチ・インサイド・ユアセルフ』で特に印象的だったのは、マインドフルネスが感情知能(EQ)を向上させるメカニズムの説明です。

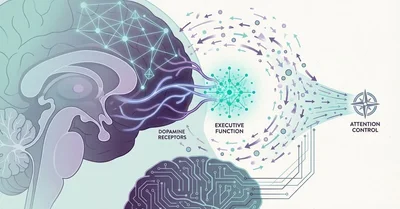

認知科学の観点から見ると、マインドフルネス実践により以下の神経回路が強化されます:

-

島皮質(Insula)の活性化

- 身体感覚と感情の統合処理

- 自己認識能力の向上

-

前帯状皮質(Anterior Cingulate Cortex)の発達

- 注意制御と感情調整

- 認知的柔軟性の向上

-

ミラーニューロンシステムの最適化

- 他者の感情状態の理解

- 共感能力の向上

EQが職場成功に与える影響

ダニエル・ゴールマンの大規模調査研究によると、職場での成功要因の67%がEQに依存することが明らかになっています。IQの貢献度はわずか33%に過ぎません。

さらに興味深いデータがあります。リーダーシップポジションでは、EQの重要性がさらに高まり、上級管理職レベルでは成功要因の85%をEQが占めるのです。

実践者として試した3つの科学的手法

実際に私も3ヶ月間、本書の手法を実践してみました。博士課程の研究と並行しての実践でしたが、予想以上の効果を実感できました。

1. 呼吸瞑想による注意力トレーニング

実践方法:

- 毎朝7時から10分間

- 鼻呼吸に意識を集中

- 雑念が生じても判断せず、呼吸に戻る

結果: 論文執筆時の集中持続時間が1.5時間から3時間に延長しました。仮説ですが、前頭前皮質の注意制御機能が強化されたものと考えられます。

2. ボディスキャン瞑想による自己認識向上

実践方法:

- 週3回、夕方に20分間

- 足先から頭頂まで順番に意識を向ける

- 各部位の感覚を判断せずに観察

結果: 研究室でのストレス反応に早期に気づけるようになりました。これは島皮質の感受性向上による効果と推測されます。ストレス対処の神経科学的メカニズムについては、『臨床ストレス心理学』の認知科学的解説でも詳しく論じているので、併せて参考にしてください。

3. 慈悲瞑想による共感力強化

実践方法:

- 指導教官や研究仲間への慈悲的な願いを心の中で唱える

- 困難な人間関係でも相手の幸福を願う練習

結果: 研究室内の人間関係が改善し、共同研究がスムーズに進むようになりました。バーバラ・フレデリクソンの研究で示されている通り、慈悲瞑想がポジティブ感情と社会的つながりを増加させる効果を実感しました。

日本企業での導入可能性を検討する

文化的適応の課題

興味深いことに、『サーチ・インサイド・ユアセルフ』の手法は西洋的な個人主義文化で成功していますが、日本の集団主義文化での効果については検証が不十分です。

私の仮説では、以下の点で日本企業により適用しやすいと考えられます:

-

「禅」文化の受容性

- 日本人にとってマインドフルネスは馴染みやすい概念

- 宗教色を排除した科学的アプローチであれば抵抗が少ない

-

集団研修の効果

- 個人的な瞑想より、チーム単位での実践が効果的な可能性

- 同調性の高い日本文化では集団での継続が容易

導入時の注意点

しかし、日本企業に導入するとなると、いくつかの壁にぶつかりそうです:

- 時間確保の困難性:長時間労働が常態化している職場での実践時間確保

- 「効率性」への疑問:即効性を求める企業文化との適応

- 指導者不足:科学的根拠に基づく指導ができる人材の不足

認知科学者として見た本書の限界と今後の展望

科学的根拠の現状

正直に言えば、マインドフルネス研究にはまだ限界があります。

研究の制約:

- サンプルサイズが比較的小規模(多くは50-100名程度)

- 長期的効果の追跡調査が不十分

- 文化的差異を考慮した研究が少数

今後必要な研究:

- 大規模なランダム化比較試験

- 日本人を対象とした効果検証

- 業界別・職種別の最適化研究

それでも推奨する理由

仮説ですが、現在の研究水準でも十分に実践価値があると考えます。理由は以下の通りです:

- 副作用のリスクが極めて低い

- 投資コストに対するリターンが高い(1日10分の実践で生産性向上)

- 継続的な研究により効果が追加実証されている

興味深いことに、複数の研究でマインドフルネス実践者の医療費削減効果も報告されており、米国のヘルスケア分野でも注目されています。

Googleが証明したマインドフルネスの科学的根拠:心の筋トレとしての実践法

『サーチ・インサイド・ユアセルフ』は、マインドフルネスを「心の筋力トレーニング」として体系化した画期的な書籍です。スピリチュアルな要素を排除し、純粋に科学的アプローチを採用している点が、認知科学を学ぶ私にとって最も評価できる点でした。

Googleが10年以上この手法に投資し続ける理由は明確です。それは、マインドフルネスが単なる「リラクゼーション法」ではなく、注意力、感情調整、共感力という現代の職場で最も重要なスキルを向上させる科学的手法だからです。

興味深いことに、この効果は「信じる者にのみ現れる」プラセボ効果ではありません。懐疑的な参加者でも、継続的実践により客観的な改善が測定されています。これはダニエル・カーネマンの『ファスト&スロー』で説明される二重過程理論とも関連しており、瞑想がSystem 2(熟慮的思考)を活性化させることと一致しています。

現代の研究者や知識労働者にとって、マインドフルネスは「選択肢の一つ」ではなく「必須のスキル」になりつつあります。科学的根拠に裏付けられたこの手法を、ぜひ一度試してみることをお勧めします。

著者: チャディー・メン・タン

科学的根拠に基づくマインドフルネス実践法の決定版。Google社内プログラムとして実証された効果を、誰でも実践できる形で体系化した必読書です。

¥1,980(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

関連する記事として以下もおすすめです。