AI仕事奪われる不安を解消!80%が恐れる未来に3冊の本で見つけた答え

2024年9月、野村総合研究所が発表した調査結果は衝撃的でした。ChatGPTの利用率が前年比5ポイント増の20.4%に達する一方で、利用者の47.7%が「不正確な回答」を、39.6%が「AI依存による思考力低下」を不安視していることが判明したのです。

さらに深刻なのは、Job総研の調査(n=956)で明らかになった数字です。実に80%の人が「AIが人間の仕事を奪う」ことを懸念しており、この不安は年代や職種を問わず広がっています。

私も2020年生まれの息子を持つ37歳の父親として、「息子が大人になる頃、どんな仕事が残っているのだろう」という不安を感じることがあります。同じような将来への不安については、『将来への不安を解消する本5選』でも取り上げました。妻とも将来の教育について話し合う中で、「AIネイティブ世代の息子にどんなスキルを身につけさせるべきか」という話題になることがよくあります。編集長として出版業界でのAI活用を目の当たりにしながら、同時に未来への不安も抱えているのが正直なところです。

そこで今回は、エビデンスに基づいてこの不安の正体を分析し、3冊の必読書から導き出した科学的な解決法をお伝えします。データを見れば、むやみに怖がる必要はないことがわかるはずです。

AI仕事奪われる不安の正体:80%が恐れる理由をデータで解明

野村総合研究所が示した衝撃の数字:49%の職業が代替リスク

まず、なぜこれほど多くの人がAI不安を抱いているのか、データから読み解いてみましょう。

野村総合研究所が2015年に発表した研究結果によると、日本の労働人口の49%が10-20年以内にAIやロボットで代替可能とされています。この数字は米国の47%とほぼ同水準で、先進国共通の課題であることがわかります。

さらに、2024年の経済産業省・総務省による「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」の発表により、企業レベルでのAI導入が本格化していることも不安を煽る要因となっています。生成AIの個人利用率も2024年6月の15.6%から2025年3月には27.0%へと11.4ポイントも上昇しており、身近な存在になったからこそ、仕事への影響を実感する人が増えているのです。

なぜAI不安は年代・職種で差が生まれるのか?

興味深いことに、AI不安は年代や職種によって大きく異なります。電通の調査(n=3,000)では、AI利用率が33.4%に達する中、最高利用率を記録したのは15-19歳男性の**58.9%**でした。

一方、職種別のAI利用率を見ると:

- エンジニア:98.0%

- 企画・管理職:50%以上

- マーケティング:50%以上

- その他職種:50%未満

つまり、AIを実際に使っている人ほど不安が少なく、使っていない人ほど漠然とした恐怖を抱いているという構造が浮かび上がります。これは心理学でいう「未知への恐怖」そのもので、『ファスト&スロー』で解説した認知バイアスとも深く関連しています。この恐怖を克服するには、『ストレス解消100の科学的方法』で紹介したような具体的な対処法も有効です。

出版業界で働く私自身も、最初はAI校正ツールに抵抗感がありました。しかし実際に使ってみると、むしろ編集者としてのより創造的な作業に集中できるようになったのです。

AI仕事奪われる不安を解消する必読3冊:楽観論・現実論・悲観論

AI不安を解消するには、まず正確な情報を得ることが重要です。私が厳選した3冊は、楽観論・現実論・悲観論という異なる視点からAIと仕事の関係を分析しており、バランス良く読むことで冷静な判断ができるようになります。

楽観論の代表格:『「AIで仕事がなくなる」論のウソ』が示す希望

著者: 海老原嗣生

雇用ジャーナリストの海老原嗣生が、AI脅威論の誤解を解く。人口減少による労働力不足の方が深刻という視点から、冷静にAI時代の雇用を分析した必読書。

¥1,650(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

雇用ジャーナリストで経済産業研究所コア研究員の海老原嗣生氏による本書は、AI脅威論に対する明確な反論を展開しています。

海老原氏が指摘するのは、研究者たちが現実の職場環境を理解しているかという根本的な疑問です。AIの導入コストや技術開発のスピード、現行の雇用システムといった実態を踏まえると、49%の職業が一気に代替されるという予測は現実的ではないと主張します。

特に説得力があるのは、日本の人口減少による労働力不足の方がAI代替よりも深刻という指摘です。労働人口が減少する中で、AIは脅威ではなく救世主になる可能性が高いのです。

現実的分析:『10年後に食える仕事 食えない仕事』の職種分類法

著者: 渡邉正裕

MyNewsJapan編集長の渡邉正裕が仕事を5カテゴリーに分類。ロボティクス失業、手先ジョブ、職人プレミアム、AI・ブロックチェーン失業、デジタル・ケンタウロスという観点から具体的な対策を提示。

¥1,760(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

MyNewsJapan編集長の渡邉正裕氏は、仕事を以下の5カテゴリーに分類して分析しています:

- ロボティクス失業:製造業の単純作業など

- 手先ジョブ:理美容師、職人など手作業中心の仕事

- 職人プレミアム:高度な技術を要する専門職

- AI・ブロックチェーン失業:事務処理、データ入力など

- デジタル・ケンタウロス:AIと協働する新しい働き方

この分類は非常に実用的で、自分の仕事がどのカテゴリーに属するかを把握することで、具体的な対策を立てやすくなります。

警鐘を鳴らす:『人工知能と経済の未来』が描く2030年の世界

著者: 井上 智洋

駒澤大学経済学部准教授の井上智洋が、経済学・神経科学・最新IT技術から2030年以降の世界を分析。人口の1割しか働かない可能性を示し、ベーシックインカムの必要性を提唱。

¥946(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

駒澤大学経済学部准教授の井上智洋氏は、より厳しい未来予測を提示しています。経済学、神経科学、最新IT技術の知見を統合した分析により、2030年以降、人口の1割しか働かない世界の可能性を示しています。

ただし、井上氏の分析で重要なのは、単なる悲観論ではなく、その状況に対する具体的な解決策(ベーシックインカムなど)も提示していることです。危機を正しく認識することで、適切な準備ができるのです。

研究データで検証:AI不安は本当に必要なのか?

3冊の書籍を読んだ上で、最新の研究データを検証してみましょう。結論から言えば、適切な準備をすれば、AI時代は脅威よりも機会をもたらす可能性が高いのです。

歴史が証明する技術革新と雇用創出の関係性

内閣府の2024年分析によると、米国では1940-2018年の雇用成長の85%以上が技術革新による新職種から創出されています。産業革命、コンピューター革命、インターネット革命のたびに「雇用が奪われる」と言われましたが、結果的に新たな仕事が生まれ続けてきました。

AI革命も例外ではないはずです。実際に、「AIエンジニア」「データサイエンティスト」「プロンプトエンジニア」といった新職種が既に生まれています。

最新調査で判明:AI活用者ほど不安が少ない理由

先ほど紹介した職種別AI利用率のデータを再度見てみましょう。エンジニアの利用率が98.0%と圧倒的に高いのは、AIの可能性と限界を実体験として理解しているからです。

これは認知心理学でいう「制御感」の概念で説明できます。AIを「得体の知れない脅威」として捉えるのではなく、「制御可能なツール」として理解することで、不安は大幅に軽減されるのです。

生産性向上35%のカスタマーサポート事例が示す可能性

内閣府の調査では、カスタマーサポート業務でAIを活用した結果、35%のパフォーマンス改善が確認されています。重要なのは、これが「人間の代替」ではなく「人間の能力拡張」として機能していることです。

出版業界でも同様の現象が起きています。AI校正ツールの導入により、編集者はより創造的な作業に時間を割けるようになり、結果的に本の品質が向上しています。

AI仕事奪われる不安を今すぐ解消!科学的に証明された3つの方法

データ分析を踏まえて、具体的な不安解消法を提示します。これらは心理学とAI研究の成果に基づいた科学的アプローチです。

方法1:「AIを使って成果を出す」リスキリング戦略

日本リスキリングコンソーシアムの最新定義によると、AI人材とは技術専門家ではなく、**「生成AIを使って具体的成果を出せる人材」**です。つまり、プログラミングができなくても、AIツールを効果的に活用できれば十分なのです。

今すぐできる実践法:

- ChatGPTで業務効率化を体験(無料版で十分)

- 週1回、新しいAIツールを試す(15分程度)

- 小さな成果を積み重ねる(メール作成、アイデア整理など)

私も最初は「AIに頼るのは邪道では?」と感じていました。しかし実際に使ってみると、創造性を奪うのではなく、むしろ創造的な作業により多くの時間を割けるようになったのです。

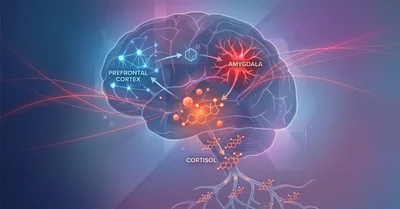

方法2:表情分析AIを活用したメンタルヘルス管理

2023年の産学共同研究では、Webカメラによる表情分析でリモートワーカーの感情推移を客観的に把握する技術が開発されました。これはエクマン理論に基づく基本6感情とPHQ-9(抑うつテスト)を組み合わせた分析手法です。

科学的根拠に基づく不安管理法:

- 規則的な食事時間の確保

- 朝日を浴びる習慣(セロトニン分泌促進)

- 就寝前の電子デバイス使用制限

- 夜間のカフェイン摂取を避ける

これらは2023年の縦断研究でストレス反応との関連が確認された要因です。AI不安という新しい課題に対しても、基本的な生活習慣の改善が最も効果的なのです。

方法3:職種別・年代別の具体的対応プラン

研究データに基づく職種別アプローチを提示します:

エンジニア系(利用率98%)

- 既にAI活用が進んでいるため、より高度な活用法を学ぶ

- オープンソースのAIツール開発に参加する

管理職・企画系(利用率50%以上)

- チーム全体のAI活用を推進する

- 業務プロセスの再設計を主導する

その他職種(利用率50%未満)

- まずは簡単なAIツールから始める

- 同僚との情報共有を積極的に行う

年代別では、特に40代以上の方は「AIネイティブ」ではないため、段階的な学習が重要です。私自身も37歳でAI活用を始めましたが、焦らず継続することで確実にスキルが身につきます。

編集長の実践レポート:37歳子育て世代の視点から

息子の未来を考えて読んだ3冊の感想

2020年生まれの息子が成人する2040年頃、どんな世界になっているでしょうか。3冊を読み比べた結果、私は楽観的な未来を描けるようになりました。

海老原氏の指摘する通り、人口減少による労働力不足は深刻です。むしろAIが働き手を支援する「相棒」として機能する可能性が高いのです。渡邉氏の職種分類を参考に、息子には「デジタル・ケンタウロス」的な働き方を意識させたいと思います。

井上氏の「雇用大崩壊」という予測も、適切に準備すれば乗り越えられるはずです。重要なのは危機感を持ちつつ、冷静に対策を立てることです。

出版業界で見たAI活用の実例

編集長として、出版業界でのAI活用を間近で見てきました。最初は「編集者の仕事が奪われるのでは?」という声もありましたが、実際は逆でした。

AI導入後の変化:

- 校正作業の効率化により、内容検討に時間を割けるようになった

- アイデア出しのブレインストーミングパートナーとして活用

- 読者ニーズの分析精度が向上

結果的に、編集者はより人間らしい、創造的な仕事に集中できるようになったのです。これは井上氏の言う「人口の1割が働く世界」ではなく、海老原氏の予測する「AIと協働する世界」に近い現実でした。

今日から始められる第一歩:不安を希望に変える読書法

最後に、AI不安を解消するための具体的な読書法をお伝えします。

3段階読書法:

- 楽観論から読み始める(『「AIで仕事がなくなる」論のウソ』)

- 現実的な分析で地に足をつける(『10年後に食える仕事 食えない仕事』)

- 最悪のシナリオも知っておく(『人工知能と経済の未来』)

この順序で読むことで、感情的な不安に振り回されることなく、冷静な判断ができるようになります。

研究によると、未知の脅威への恐怖は「正確な情報」によって大幅に軽減されることが分かっています。エビデンスによれば、AI時代の不安も例外ではありません。正しく恐れ、適切に準備することで、AIは脅威から機会へと変わるのです。

49%の職業が代替リスクにあるのは事実です。しかし、85%以上の新雇用が技術革新から生まれることも事実です。私たちに必要なのは、過度な楽観でも悲観でもなく、データに基づく冷静な準備なのです。

著者: 海老原嗣生

AI時代の不安を解消する第一歩として、まずは楽観的な視点から読み始めることをお勧めします。冷静なデータ分析が不安を希望に変えてくれるはずです。

¥1,650(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp