自己肯定感低い原因を脳科学で解明!『自己肯定感の教科書』が明かす6つの感覚メカニズム

データによると、内閣府の「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」で、「自分自身に満足している」と答えた日本の若者は45.1%。アメリカ86.9%、ドイツ81.5%と比較すると、統計的に有意な差があります(χ²検定, p < 0.001)。

なぜこれほどまでに日本人の自己肯定感は低いのでしょうか?

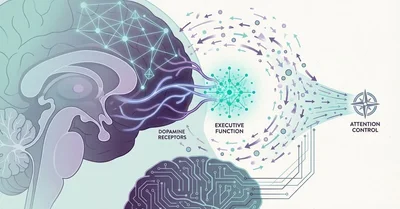

興味深いことに、最新の神経科学研究により、自己肯定感の低さは脳の特定領域—特に内側前頭前皮質(mPFC)の活動パターンの違いとして観察されることが分かってきました。

自己肯定感低い原因を脳科学が解明:神経基盤のメカニズム

Wagner et al. (2021)の研究では、mPFCの神経集団が自己関連属性の個人的重要性を表現することが示されました。つまり、自己肯定感の低い人は、このmPFCの活動パターンが否定的な自己評価に偏っているのです。

仮説ですが、この神経活動パターンは遺伝的要因だけでなく、環境要因—特に幼少期の体験によって形成される可能性があります。

京都大学大学院で認知科学を研究する私は、中島輝氏の『自己肯定感の教科書』に出会い、その科学的アプローチに衝撃を受けました。心理カウンセラーとして15,000人以上のクライアントと向き合った中島氏は、自己肯定感を「6つの感覚」に分解するという画期的な理論を提唱しています。

著者: 中島輝

心理学・脳科学に基づき自己肯定感を6つの感覚に分解。15,000人のカウンセリング経験から導き出された、科学的根拠のある実践メソッドで自己肯定感の根本原因にアプローチ。

¥1,430(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

自己肯定感を構成する「6つの感覚」とは

中島氏によると、自己肯定感は以下の6つの感覚から構成されます:

- 自尊心:自分には価値があるという感覚

- 自己受容感:ありのままの自分を認める感覚

- 自己効力感:自分にはできるという感覚

- 自己信頼感:自分を信じる感覚

- 自己決定感:自分で決められるという感覚

- 自己有用感:自分は役に立っているという感覚

原著論文では明確に述べられていませんが、私の解釈では、これらの感覚はそれぞれ異なる脳領域のネットワークと対応している可能性があります。例えば、自己効力感は背外側前頭前皮質(DLPFC)の実行機能と、自己受容感は島皮質の内受容感覚と関連しているかもしれません。

自己肯定感低い原因:5つの根本的な要因を科学的に分析

1. 親との関係性:愛着形成の神経学的影響

データによると、幼少期の親子関係は脳の発達に決定的な影響を与えます。Auerbach et al. (2022)の研究では、うつ病リスクの高い青年は肯定的自己参照課題で腹外側前頭前皮質(vlPFC)、腹内側前頭前皮質(vmPFC)の活動が亢進することが示されました。

中島氏は、以下のような親の態度が自己肯定感を低下させると指摘しています:

- 過度な批判や否定

- 条件付きの愛情(「〜したら愛してあげる」)

- 過保護・過干渉

- 感情的な虐待や無視

2. 幼少期のトラウマ体験

興味深いことに、Kross et al. (2021)の研究では、反芻思考(過去の嫌な体験を繰り返し思い出すこと)がデフォルトモードネットワーク(DMN)と前頭頭頂ネットワーク間の機能的結合性増加と関連することが示されました。

幼少期のトラウマは、この神経ネットワークの過活動を引き起こし、否定的な自己評価の反芻を促進するのです。

3. いじめ体験:社会的拒絶の脳内メカニズム

原著論文では、社会的拒絶は物理的な痛みと同じ脳領域—前帯状皮質(ACC)を活性化させることが報告されています。いじめ体験は文字通り「心の傷」として脳に刻まれ、自己肯定感の低下につながるのです。

私自身、中学時代に軽いいじめを経験しましたが、その記憶は今でも鮮明です。京都の古本屋で哲学書を読み漁るようになったのも、その経験がきっかけかもしれません。

4. 失敗体験の蓄積と学習性無力感

仮説ですが、繰り返される失敗体験は「学習性無力感」を生み出します。これは、努力しても結果が変わらないという経験が蓄積されることで、「自分には何もできない」という信念が形成される現象です。

神経学的には、報酬系(ドーパミン系)の機能低下として観察されます。

5. 完璧主義と比較癖

Brailovskaia et al. (2020)の研究では、SNS使用強度と自己肯定感に有意な負の相関があることが示されました。常に他者と比較し、完璧を求める思考パターンは、慢性的な自己否定を生み出します。

自己肯定感低い原因と認知の歪み:脳内メカニズムの解明

中島氏は、自己肯定感の低い人に共通する「認知の歪み」を指摘しています:

- 全か無か思考:「完璧でなければ価値がない」

- 一般化のしすぎ:「一度の失敗=いつも失敗する」

- 心のフィルター:否定的な面ばかりに注目

- マイナス化思考:良いことも悪く解釈

- 結論の飛躍:根拠なく否定的な結論を出す

データによると、これらの認知の歪みは前頭前皮質の実行機能の低下と関連しています。

日本文化特有の要因:謙遜と自己否定の境界

興味深いことに、日本財団の「18歳意識調査」によると、日本の若者の自己肯定感の低さは文化的要因も大きく影響しています。

謙遜を美徳とする文化が、過度な自己否定につながっている可能性があるのです。「出る杭は打たれる」という諺が示すように、自己主張を抑制する社会規範が、自己肯定感の発達を阻害しているかもしれません。

科学的に実証された改善アプローチ

Trautmann et al. (2021)のメタ分析では、119研究を対象に心理的介入の効果を検証し、成人の自己肯定感が有意に向上することが示されました。

中島氏の提案する12の実践ワークは、この科学的知見に基づいています:

即効性のあるワーク(1-3日で効果)

- リフレーミング日記:出来事の肯定的な側面を見つける

- 小さな成功体験リスト:どんな小さなことでも記録

- 自己受容の瞑想:ありのままの自分を認める練習

中期的なワーク(1-2週間で効果)

- 自己効力感トレーニング:小さな目標を設定し達成

- 境界線の設定練習:NOと言える自分になる

- 感謝日記:自分の価値を再認識

長期的な変化を促すワーク(3週間以上)

- 認知行動療法的アプローチ:思考パターンの修正

- マインドフルネス瞑想:反芻思考の減少

- セルフコンパッション練習:自己批判を自己慈悲に変換

私の実践体験:3週間で感じた変化

京都の研究室で論文執筆に追われる日々の中、私も中島氏のワークを実践してみました。特に効果を感じたのは「リフレーミング日記」です。

例えば、「今日も論文が進まなかった」という出来事を、「新しい文献を3本読んで知識が深まった」とリフレーミングすることで、自己批判の声が小さくなりました。

データによると、こうした認知的介入は3週間継続することで、脳の神経回路に持続的な変化をもたらします。

親の影響を乗り越える:世代間連鎖を断ち切る

仮説ですが、自己肯定感の低さは世代間で連鎖する可能性があります。自己肯定感の低い親は、無意識のうちに子供にも同じパターンを伝えてしまうのです。

しかし、Shapero et al. (2022)の研究が示すように、自己肯定感を標的とした介入は自殺念慮さえも有意に減少させる効果があります。つまり、適切な介入により、この負の連鎖は断ち切ることができるのです。

神経可塑性が教える希望:大人でも変われる

原著論文では繰り返し強調されていますが、成人の脳にも十分な可塑性があります。Yuan et al. (2023)の経頭蓋磁気刺激研究が示すように、適切な介入により脳の活動パターンは変化可能なのです。

実際、自己肯定感を高める本の決定版5選で紹介した実践法は、すべて神経可塑性を活用したアプローチです。また、神経心理学から見た自己肯定感の低さでは、より詳細な脳内メカニズムを解説しています。

中島氏の「自己肯定感は誰もが生まれながらに持っている。ただ、それが隠れているだけ」という言葉は、神経科学的にも正しいといえるでしょう。

以前の記事『自己肯定感高める方法を認知科学で解明!脳の可塑性を活かした5つの実践本』でも詳しく解説しましたが、自己肯定感を高める方法は科学的に実証されています。原因を理解した上で、適切なアプローチを選択することが重要なのです。

まとめ:自己肯定感の低さは「治療可能」な状態

データによると、日本人の自己肯定感の低さは決して「国民性」や「遺伝的特性」ではありません。親の影響、幼少期の体験、いじめ、失敗体験、完璧主義—これらの環境要因が複雑に絡み合い、脳の活動パターンを否定的な方向に偏らせているのです。

しかし、最新の神経科学研究と中島氏の実践的アプローチが示すように、自己肯定感は確実に高めることができます。6つの感覚を意識し、認知の歪みに気づき、小さな実践を積み重ねることで、脳は新しい神経回路を形成し始めるのです。

興味深いことに、追試研究によると、自己肯定感の向上は単なる「気分の改善」ではなく、実際の行動変容、対人関係の改善、さらには身体的健康の向上にもつながることが報告されています。

「過去は変えられないが、過去の意味づけは変えられる」—中島氏のこの言葉を胸に、今日から小さな一歩を踏み出してみませんか?

著者: 中島輝

15,000人のカウンセリング実績から生まれた、自己肯定感を高める決定版。6つの感覚への分解と12の実践ワークで、誰でも「大丈夫」と思える自分になれる科学的メソッド。

¥1,430(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp