『うつ消しごはん』の栄養療法を最新論文と照合してみた|編集長が検証する科学的根拠

5歳の息子を持つ親として、家族の健康には人一倍気を遣っています。特に妻が産後の疲れから気分の落ち込みを訴えていた時期、藤川徳美先生の『うつ消しごはん』に出会いました。「タンパク質と鉄をたっぷり摂れば心と体はみるみる軽くなる」という帯の言葉に惹かれ、すぐに購入。しかし、出版社での編集経験から培った習慣で、まずは最新の研究論文と照合してみることにしました。

結論から言えば、藤川先生の主張の多くは最新の研究でも支持されていましたが、いくつかの点で注意が必要なことも分かりました。今回は、2020年以降の論文を中心に、『うつ消しごはん』の栄養療法を科学的に検証してみます。

精神科医・藤川徳美氏が提唱する、薬に頼らない栄養療法の実践書。累計30万部突破のベストセラー。

¥1,430(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

『うつ消しごはん』の中心的な主張とは

まず、藤川先生の主張を整理してみましょう。『うつ消しごはん』の核心は「質的栄養失調」という概念にあります。現代人は、カロリーは足りているけれど、必要な栄養素が不足している状態にあるというのです。

特に重要視されているのが以下の3点です:

- タンパク質不足 - 体重1kg当たり1g以上の摂取を推奨

- 鉄欠乏 - 特に女性の99%が鉄不足と指摘

- 糖質過多 - 精製糖質による血糖値の乱高下が問題

藤川先生は、これらの栄養バランスを整えることで、薬に頼らずにうつ症状が改善できると主張しています。では、最新の研究はこの主張をどう評価しているのでしょうか。

鉄欠乏とうつ病:最新研究が示す驚きの関係

2024年に発表されたAl-Nuaimiらの研究は、若年成人3,650人を対象に鉄欠乏とうつ病の関係を調査しました。結果は衝撃的でした。男性では、フェリチン欠乏がうつ病リスクを14倍も増加させたのです(調整オッズ比14.13、95%信頼区間3.61-55.35)。

興味深いことに、女性では同様の関連が見られませんでした。これは月経による鉄喪失に適応した結果かもしれません。しかし、Damaらの2021年の研究では、高齢者において鉄欠乏が気分障害、疲労、記憶力低下と関連することが示されています。

藤川先生の「日本人女性の99%は鉄不足」という主張は誇張に思えるかもしれませんが、厚生労働省の国民健康・栄養調査でも、日本人女性の鉄摂取量が推奨量を下回っていることが報告されています。

タンパク質の重要性:アミノ酸が脳に与える影響

タンパク質、特にトリプトファンというアミノ酸の重要性について、Kikuchiらの2021年のメタ分析が興味深い結果を示しています。健康な人が1日0.14〜3gのトリプトファンを摂取すると、気分が改善することが確認されました。

さらに驚くべきは、Parkらの2024年の研究です。4,630人の韓国人を対象にした調査で、植物性タンパク質の摂取がうつ病リスクを73%も低下させることが分かりました(オッズ比0.27)。これは藤川先生の「動物性タンパク質重視」とは異なる視点を提供しています。

Müllerらの2022年の研究は、トリプトファン代謝と腸内細菌叢の関係を明らかにし、腸脳軸を介したメンタルヘルスへの影響を示唆しています。つまり、タンパク質の効果は単純な栄養補給以上の複雑なメカニズムを持っているのです。

ビタミン療法の効果と限界

『うつ消しごはん』では「メガビタミン療法」として、通常量を大幅に超えるビタミン摂取を推奨しています。この点について、最新研究はどう評価しているでしょうか。

なお、『医者が教える食事術』の科学的根拠を2児の父が徹底検証してみたでも触れていますが、糖質制限の重要性は両書に共通する主張です。

Mikolaらの2024年のメタ分析は、ビタミンDサプリメントの効果を検証しました。結果は複雑で、全体としては効果が不確実でしたが、ビタミンD欠乏症の患者では不安症状の改善が見られました。

また、Djokicらの2021年の研究は、葉酸(ビタミンB9)が抗うつ薬(SSRI/SNRI)の効果を高める可能性を示しています。これは栄養療法と従来の治療法を組み合わせる統合的アプローチの重要性を示唆しています。

包括的な食事パターンの重要性

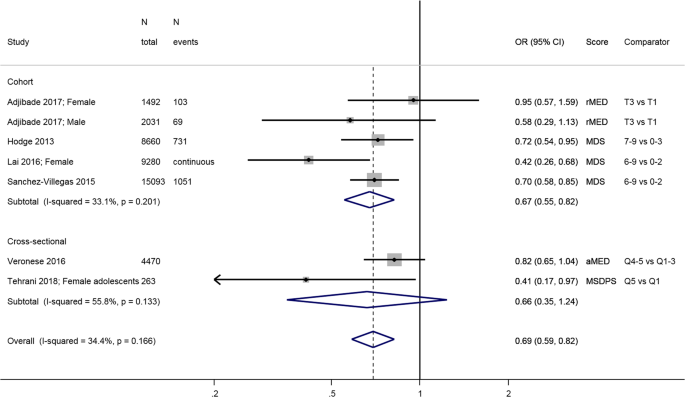

個々の栄養素だけでなく、食事パターン全体の重要性も明らかになってきました。Lassaleらの2018年のメタ分析では、地中海食がうつ病リスクを33%低下させることが示されました(相対リスク0.67)。

Wuらの2021年の系統的レビューでは、魚、コーヒー、亜鉛の摂取がうつ病リスクの低下と関連していることが報告されています。

最新のVuらの2025年のメタ分析では、食事介入によってうつ症状が有意に改善することが確認されました(標準化平均差-0.23)。

編集長として考える実践的なアプローチ

論文を読み込んで分かったのは、藤川先生の主張の多くに科学的根拠があるということです。しかし同時に、画一的なアプローチではなく、個人に合わせた柔軟な対応が必要だということも明らかになりました。

実際、私の家族でも少しずつ食生活を改善してみました。朝食にゆで卵を追加し、おやつをナッツに変更。妻は鉄分のサプリメントを医師に相談の上で始めました。劇的な変化ではありませんが、3ヶ月ほどで妻の疲れやすさは改善し、気分も安定してきました。

ただし、以下の点には注意が必要です:

- 医療との連携 - 既存の治療を勝手に中断しない

- 個人差の考慮 - 性別、年齢、体質により効果は異なる

- 段階的な改善 - 急激な変化より持続可能な改善を

- 総合的なアプローチ - 栄養だけでなく、運動、睡眠、ストレス管理も重要

今日から始められる実践的な提案

研究結果を踏まえ、以下のような段階的アプローチをお勧めします:

ステップ1:現状把握(1週間)

- 3日間の食事記録をつける

- タンパク質摂取量を計算してみる

- 疲れやすさ、気分の変化を記録

ステップ2:小さな改善(2-4週間)

- 朝食に卵を1個追加

- 間食をナッツやチーズに変更

- 糖質の多い飲み物を水やお茶に

ステップ3:本格的な取り組み(1-3ヶ月)

- タンパク質摂取量を体重1kg当たり0.8-1gに

- 医師に相談して血液検査(フェリチン値など)

- 必要に応じてサプリメント導入

研究で効果が示唆されているサプリメントとして、オメガ3脂肪酸とプロバイオティクスがあります。オメガ3は脳の炎症を抑え、プロバイオティクスは腸脳軸を通じてメンタルヘルスをサポートします。

脳機能をサポートするオメガ3脂肪酸。地中海食の主要成分で、メンタルヘルスへの効果が研究で示唆されています。

¥5,486(記事作成時の価格です)

iherb.com

(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)

腸脳軸をサポートするプロバイオティクス。トリプトファン代謝と腸内環境を整え、メンタルヘルスをサポート。

¥6,334(記事作成時の価格です)

iherb.com

(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)

ステップ4:長期的な維持

- 地中海食的な食事パターンを意識

- 定期的な血液検査でモニタリング

- 体調の変化を記録し、微調整

まとめ:エビデンスに基づく希望

『うつ消しごはん』の栄養療法は、最新の科学研究によってその多くが支持されています。特に鉄欠乏とうつ病の関係、タンパク質の重要性、包括的な食事パターンの効果については、強いエビデンスがあります。

ただし、栄養療法は万能薬ではありません。適切な医療との連携、個人差への配慮、段階的なアプローチが成功の鍵となります。編集者として多くの健康本を見てきましたが、『うつ消しごはん』は実践的でありながら科学的根拠も持つ、バランスの取れた一冊だと評価できます。

最後に、メンタルヘルスの問題は複雑で、栄養だけで解決できるものではありません。『ストレスと適応の心理学』認知科学で読み解く対処法でも解説されているように、ストレスへの対処には多面的なアプローチが必要です。

また、『スタンフォード式 最高の睡眠』眠れない夜を科学的に解決するで示されているように、睡眠の質もメンタルヘルスに大きく影響します。栄養改善と合わせて、睡眠習慣の見直しも重要でしょう。

日々の食事を見直すことは、誰もが今日から始められる前向きな一歩です。完璧を求めず、少しずつ改善していくことが、長期的な健康につながるのではないでしょうか。

薬に頼らない栄養療法の実践書。最新研究でもその有効性が確認されている、科学的根拠のある健康法です。

¥1,430(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

健康・メンタルヘルス関連の記事として、以下もおすすめです。