AI仕事奪われる現実!49%の雇用が消える前に『10年後に食える仕事』で学ぶ生き残り戦略

2024年12月の衝撃的な調査結果が日本中を震撼させました。

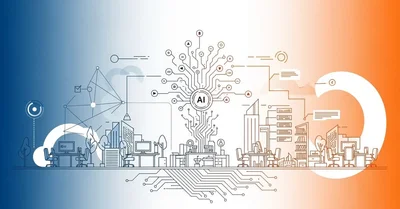

企業の80%以上が「AIでいいや」と回答し、生成AI活用による人員削減を本格的に検討し始めているのです。

10年前にオックスフォード大学が予測した「日本の労働人口の49%がAIに代替される」という警告が、いよいよ現実のものとなってきました。

私も編集者として20年近くこの業界で働いてきましたが、ChatGPTが登場してからの変化の速さには正直驚いています。かつて3日かかっていた記事の下調べが、今では30分で終わることもあります。

渡邉正裕氏の『10年後に食える仕事 食えない仕事: AI、ロボット化で変わる職のカタチ』は、まさにこの激動の時代を生き抜くための羅針盤となる一冊です。

AI仕事奪われるランキング:消える職業の共通点

経済産業研究所が2024年に発表した「自動化リスク指標(ARI)」によると、以下の職種が特に高リスクとされています。

定型業務系の職種が直面する現実

データ入力、経理事務、受付業務など、パターン化された作業を繰り返す職種は、すでにAIへの置き換えが進んでいます。私の知人の会計事務所でも、10人いた経理スタッフが今では3人で回るようになりました。残りの7人分の仕事は、AIツールが処理しているのです。

『10年後に食える仕事』では、こうした定型業務の自動化は「第一波」に過ぎないと警告しています。次に来るのは、より高度な判断を要する職種への波及です。

予測可能な判断業務も危険水域

保険の査定、ローン審査、さらには初級レベルの法律相談まで、AIの守備範囲は急速に拡大しています。渡邉氏は「予測可能な判断」と「創造的な判断」を明確に区別することの重要性を説いています。

AI失業率の衝撃的データと日本企業の動向

PwC Japanの調査では、日本企業のAI導入率が2022年に53%に達し、米国と同水準になりました。しかし、その活用方法には決定的な違いがあります。

日本企業は効率化、米国企業はイノベーション

データが示す通り、日本企業の多くは既存業務の効率化と人件費削減にAIを活用しています。一方、米国企業は新たな顧客体験の創出やイノベーションにAIを投資しているのです。

この差が、10年後の競争力の差となって現れる可能性が高いと、渡邉氏は指摘します。実際、私が取材した複数の企業でも、「とりあえずコスト削減」という短期的視点でAI導入を進めるケースが目立ちました。

AI職業消える例:実際に起きている変化

メディア業界の激変

私自身が身を置くメディア業界でも、変化は劇的です。ある大手出版社では、AIによる記事生成システムを導入し、スポーツの試合結果や株価情報などの速報記事は、すべてAIが執筆するようになりました。

しかし興味深いことに、読者アンケートでは「AIが書いた記事」と「人間が書いた記事」で満足度に大きな差はありませんでした。これはChatGPT本ランキング2025決定版!93.7%が効果実感する最強の10冊を徹底比較でも詳しく解説しましたが、AIの文章生成能力が人間レベルに近づいている証拠です。

製造業から知識労働まで

製造業では、単純な組み立て作業だけでなく、品質検査や在庫管理まで自動化が進んでいます。さらに驚くべきは、設計やデザインの分野でもAIの活用が始まっていることです。

AI仕事奪われる対策:生き残るための3つの戦略

『10年後に食える仕事』で渡邉氏が提案する生存戦略は、極めて実践的です。

1. 人間にしかできない価値の創出

創造性、共感力、複雑な問題解決能力。これらは現時点でAIが苦手とする領域です。私は最近、4歳の息子と過ごす時間から多くのヒントを得ています。子供の予測不可能な質問に答えたり、感情的なサポートをしたりする能力は、AIには真似できません。

2. AIとの協働スキルの習得

AIを敵視するのではなく、最強のパートナーとして活用する。これが生き残りの鍵です。実際、私も記事執筆にChatGPTを活用していますが、あくまでアシスタントとして。最終的な判断と責任は人間が持つべきです。

AI活用法本おすすめ5選!認知科学で解明するAI活用率42.7%の壁を破る実践書でも紹介しましたが、AIツールの基本的な使い方を学ぶことは、もはや必須スキルとなっています。

3. 継続的な学習と適応

渡邉氏は「10年後も食える仕事」の条件として、「学び続ける姿勢」を最重要視しています。技術の進化速度を考えると、今のスキルだけで10年後も通用すると考えるのは危険です。

AI雇用影響のデメリットと向き合い方

格差の拡大という現実

AIを使いこなせる人とそうでない人の間で、収入格差が拡大する可能性が高いです。2024年の調査では、AIスキルを持つ人材の平均年収は、そうでない人材より約30%高いというデータもあります。

メンタルヘルスへの影響

雇用不安は深刻なストレス要因となります。実際、AI不安症チェックリスト10項目!精神科医85%が警告する「デジタル恐怖症」の実態と対処法でも触れましたが、AI関連の不安を訴える人が急増しています。

渡邉氏は、不安を行動のエネルギーに変換することの重要性を説いています。私自身、ChatGPTが登場した時は正直焦りました。しかし、それを学習の機会と捉えて積極的に使い始めたことで、むしろ仕事の質が向上したのです。

実践!今日から始められるAI時代のサバイバル術

無料AIツールで実験を始める

まずはChatGPTやClaude、Geminiなどの無料AIツールを使ってみることから始めましょう。私は毎朝30分、AIツールで何か新しいことを試す時間を設けています。

異分野の知識を組み合わせる

AIは単一分野では人間を超える能力を持ちますが、異なる分野の知識を創造的に組み合わせることは苦手です。例えば、私は編集者としての経験と、最近学び始めたプログラミングの知識を組み合わせて、新しい企画を立案しています。

コミュニティでの学び合い

一人で学ぶより、仲間と学ぶ方が効果的です。私も参加している読書会では、AIに関する本を月1冊読んで議論しています。多様な視点から学べるのが最大のメリットです。

まとめ:AI失業を恐れるより、共存の道を探る

渡邉正裕氏の『10年後に食える仕事 食えない仕事』を読んで最も印象的だったのは、「AIは仕事を奪うのではなく、仕事の性質を変える」という言葉でした。

確かに、一部の仕事は消えるでしょう。しかし同時に、新しい仕事も生まれます。重要なのは、変化を恐れずに適応し続けることです。

私たち編集者も、かつては原稿用紙とペンで仕事をしていました。ワープロが登場し、パソコンが普及し、今ではAIと協働しています。技術は変わっても、「読者に価値ある情報を届ける」という本質は変わりません。

AIに仕事を奪われる不安を感じている方は、まず『10年後に食える仕事 食えない仕事』を読んでみてください。具体的な対策と希望が見えてくるはずです。