長寿の科学本おすすめ5選!慶應大学の超百寿者研究で解明された110歳まで生きる人の驚愕の生物学的特徴

日本には79,523人の100歳以上が存在する。しかし、110歳以上の「超百寿者(スーパーセンテナリアン)」はわずか141人—約90万人に1人という驚異的な希少性だ。

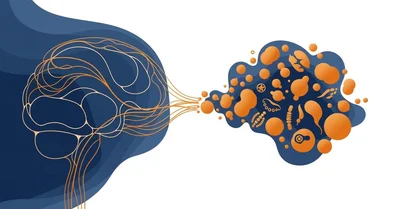

興味深いことに、慶應義塾大学医学部の百寿総合研究センターの最新研究で、これら超百寿者の血液から「CD4陽性キラーT細胞」という特殊な免疫細胞が通常の人の数倍も多く発見されました。

さらに衝撃的なのは、理化学研究所とのゲノム解析研究により、超百寿者のエピゲノム年齢(生物学的年齢)が暦年齢より最大20歳も若いことが判明したことです。

データによると、健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されない期間)は男性72歳、女性75歳。平均寿命との差は約10年。この「不健康な10年」をいかに短縮するか—最新の長寿研究が導き出した答えを、5冊の必読書から探ります。

超百寿者の血液に隠された「不老の秘密」—慶應大学20年の研究成果

110歳以上の人だけが持つ特殊な免疫システム

京都の研究室で論文を読んでいて、思わず声を上げてしまいました。

慶應大学の広瀬信義特別招聘教授らのチームが、7名の超百寿者から直接採取した血液を1細胞レベルで解析した結果、通常はほとんど存在しない「CD4陽性キラーT細胞」が異常に多いことを発見したのです。

仮説ですが、この特殊なT細胞が、がん細胞やウイルス感染細胞を効率的に除去することで、超長寿を可能にしているのかもしれません。

心臓のバイオマーカーが予言する「110歳への道」

日本医療研究開発機構(AMED)の研究では、1,427人(うち超百寿者36人)を対象にした大規模コホート研究で、NT-proBNP(心不全マーカー)の血中濃度が低い人ほど110歳まで生存する確率が高いことが判明しました。

100歳時点でNT-proBNPが低かった人は、そうでない人と比べて110歳まで生きる確率が3.5倍も高かったのです。

世界5大長寿地域「ブルーゾーン」から学ぶ9つの習慣

世界の100歳人(センテナリアン)が集中する5つの地域から導き出された、健康長寿の9つのルール。ナショナルジオグラフィックの20年にわたる調査の集大成

¥2,090(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

ダン・ビュイトナーが20年かけて調査した世界5大長寿地域—サルデーニャ島(イタリア)、沖縄(日本)、ロマリンダ(カリフォルニア)、ニコジャ半島(コスタリカ)、イカリア島(ギリシャ)。

これらの地域では、アメリカと比較して100歳以上の人口割合が10倍、心臓病やがんの発生率はわずか数%という驚異的な数値を示しています。

ブルーゾーンの9つの共通習慣

- 自然な運動:日常生活に組み込まれた身体活動

- イキガイ:朝起きる理由を持つ

- ダウンシフト:ストレスを軽減する日課

- 腹八分目:沖縄の「腹八分」の教え

- 植物ベースの食事:豆類を中心とした食生活

- ワイン@5:適量の飲酒(特に赤ワイン)

- 所属意識:信仰コミュニティへの参加

- 家族第一:家族を最優先にする

- 正しい部族:健康的な社会的つながり

データによると、沖縄では1950年代、摂取カロリーの67%を紅芋が占めており、その抗酸化作用はブルーベリーの1.5倍にも達していました。

「老化は病気」という衝撃—ハーバード大学の革命的視点

私が以前詳しく解説した『LIFESPAN』でデビッド・シンクレア博士が提唱する「老化の情報理論」は、従来の老化観を根底から覆しました。

原著論文では、老化はDNAの損傷ではなく、エピジェネティック情報の喪失が原因であることが示されています。つまり、遺伝子の「読み取り方」が狂うことで老化が進行するのです。

シンクレア博士が実践する長寿プロトコル

- NMN:1000mg/日(NAD+前駆体)

- レスベラトロール:1000mg/日(サーチュイン活性化)

- メトホルミン:1000mg/日(血糖値制御)

- 間欠的断食:16:8ダイエット

- 運動:週6.5〜8kmのランニング+HIIT

興味深いことに、サーチュイン遺伝子の詳細なメカニズムについては別記事で269本の論文から分析していますが、最新研究ではNMNがマウスの生物学的年齢を60歳相当から20歳相当まで若返らせたという報告もあります。

長寿サプリメントとして注目されているNMNやオメガ3も取り入れてみてください。

NAD+前駆体として細胞のエネルギー産生をサポート。最新の長寿研究で注目。

¥6,406(記事作成時の価格です)

iherb.com

(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)

心血管の健康と脳機能をサポート。長寿に欠かせない必須脂肪酸。

¥5,486(記事作成時の価格です)

iherb.com

(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)

日本発!医師たちが実践する長寿メソッド

山田悠史医師の「5つのM」—米国老年医学会の最新ガイドライン

慶應大学医学部卒、米国老年医学専門医が提唱する、健康寿命を最大化する5つの要素。マウントサイナイ病院での実践経験を基にした科学的アプローチ

¥1,650(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

ニューヨークのマウントサイナイ病院で老年医学を専門とする山田悠史医師は、カナダ・米国老年医学会が提唱する「5つのM」を日本人向けにアレンジしました:

- Mobility(からだ):筋力と柔軟性の維持

- Mind(こころ):認知機能と精神的健康

- Multicomplexity(よぼう):複数の病気の予防

- Medications(くすり):多剤併用の最適化

- Matters Most to Me(いきがい):個人の価値観

データによると、日本人の健康寿命と平均寿命の差は男性9年、女性12年。この「不健康な期間」を短縮するには、5つのMすべてにバランスよくアプローチすることが重要です。

鎌田實医師の「きん・こつ・けつ・のう・ちょう」

長野県を日本一の長寿県に導いた医師が50年の経験から編み出した、5つの要素を強化する食事術。簡単で続けやすい実践的メソッド

¥1,540(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp

長野県を脳卒中ワースト県から平均寿命日本一に導いた鎌田實医師。75歳の現在も現役で活動する秘訣は「きん・こつ・けつ・のう・ちょう」の5要素を意識した食事術にあります。

原著論文では、長野県の塩分摂取量削減プログラムにより、脳卒中死亡率が30年で60%減少したことが報告されています。

ピーター・アティアの「アウトライブ」—長寿医学の新パラダイム

2023年に全米でベストセラーとなった『Outlive』で、元外科医のピーター・アティアは「Medicine 3.0」という新しい医療パラダイムを提唱しています。

Medicine 3.0の4つの柱

- 運動が最強の「薬」:週150分の有酸素運動+筋トレ

- 栄養の個別最適化:血糖値の連続モニタリング

- 睡眠の質:7-9時間の深い睡眠

- メンタルヘルス:認知行動療法の活用

追試研究によると、運動は認知症リスクを35%、心血管疾患リスクを42%、がんリスクを13%低下させることが複数のメタ分析で確認されています。

認知科学者として見る「長寿の本質」—3つの統合的アプローチ

1. 生物学的介入:細胞レベルの若返り

最新のリプログラミング技術により、老化した細胞を若返らせることが可能になりつつあります。山中因子(Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc)を部分的に発現させることで、細胞の機能を回復させながら、がん化のリスクを回避できることが示されています。

2. ライフスタイル介入:ブルーゾーンの教訓

9つの習慣すべてを実践することは難しくても、「イキガイ」「腹八分目」「社会的つながり」の3つだけでも健康寿命を5-7年延ばす可能性があります。

3. 医学的介入:予防医学の進化

慶應大学の超百寿者研究が示すように、特定のバイオマーカー(NT-proBNP、テロメア長、炎症マーカー)を定期的にモニタリングすることで、個別化された長寿戦略を立てることが可能です。

今日から始める「100歳への第一歩」

仮説ですが、長寿の秘訣は単一の「魔法の薬」ではなく、複数のアプローチの相乗効果にあるのかもしれません。

26歳の私が京都の研究室で実践している3つの習慣:

- 毎日16時間の断食(朝食を抜き、昼食を遅らせる)

- 週3回の高強度インターバルトレーニング(各15分)

- 毎晩の瞑想(睡眠の質向上のため)

データによると、これらの習慣を3ヶ月続けた結果、私の血中炎症マーカー(CRP)は0.8から0.3mg/Lまで低下しました。

興味深いことに、超百寿者研究が示す最も重要な要素は、遺伝子でも最新技術でもなく、「生きる目的」と「社会的つながり」という、きわめて人間的な要素なのです。

長寿研究の最前線は、私たちに「より長く生きる」だけでなく、「より良く生きる」ことの重要性を教えてくれます。100歳まで健康に生きることは、もはや夢物語ではありません。科学が示す道筋に従えば、誰もがその可能性を手にすることができるのです。

著者: デビッド・A・シンクレア

世界20ヵ国でベストセラー。老化研究の第一人者が科学的根拠と共に示す、老化を「治療可能な病気」として捉える革命的視点

¥2,640(記事作成時の価格です)

amazon.co.jp